【鍼灸】澤田流太極療法【治療】

目次

【鍼灸】【治療】

◎澤田流太極療法

1.澤田健小伝

明治10(1877)年、大阪河内の剣道指南の家の長男として生まれ、幼少より武術を好む。青年時代に神経衰弱を罹って以来、身体を鍛えることの重要性を改めて痛感し、京都武徳殿で柔術を修業する。

その後、新海流柔術の奥義、活殺自在の法と接骨術を学び、韓国の釜山に渡って開業する。そこで柔術の急所と灸術の経穴との符合を発見し、十四経絡の疑義を明らかにするための研究に専念する。特に和漢三才図絵(経絡肢体の部) や十四経発揮を重視し、古典に書かれている内容を人体に当てはめることに、研究の主眼をおいた。

大正12 (1923)年に帰国して東京で開業し、鍼灸古道唯一の達人としての名声が全国に伝わる。

2.特徴

澤田氏が行った多くの研究項目から、主な特徴を列記する。

1) 診断における五臓色体の活用と治療における十二原の応用

2) 五臓六腑に基づく太極療法

3) 三焦の新解釈

4) 経絡を基礎とする診断と治療

5) 背部膀胱経一行の発見とその応用

6) 四霊穴の応用、司天・在泉の新解釈

①四霊穴:気海、水分、大巨、天枢、滑肉門

②司天:滑肉門

③在泉:大巨

7) 門脈の応用と裏期門の活用

8)肝・脾・腎・三焦の重要性

9) 正しい経穴の取穴と経穴の移動

10) 郄穴の応用

11) 新穴の発見と応用、その特殊治効

12) 灸のドーゼと継続期間について

3.太極療法

澤田氏は古典を学ぶことを怠らず、それを人体に当てはめて検証することに努め「書物は死物である。故に古典の心を以て生ける人体を読むべし」と説いた。斯くして、長年の鍼灸道で得た結論は「千万の複雑なる病的現象も、要約すれば五臓六腑の不調和に帰する。」とし、五臓六腑の中枢を整える治療は対局所的治療ではなく、末梢の病気も治る根本的な治療法であるといい、この治療法を「太極療法」と名付けた。

経絡治療が経絡学説と陰陽五行説を理論体系に取り入れているのに対し、澤田氏は東洋医学の臓腑観に立脚した全体的把握を主旨として、治療の主眼を五臓六腑の調整においている。

この太極療法は、下記の基本穴を定石と定め、症状に応じて補助穴を加え、米粒大7壮を大人の施灸壮数の標準とする。

1) 太極療法基本穴

①基本穴:中脘、身柱、脾俞、腎俞、次膠、曲池、左陽池、足三里、澤田流太谿(照海)

②補助穴:気海、肝俞

更に、疾病に応じて要穴や常用穴の中から取捨選択して併用する。

陽池穴のみ左側を用いるのには、澤田氏の卓越した臨床的洞察力によるものと考えられる。

澤田氏は

「三焦とは脾臓、乳糜管、胸管(総淋巴幹)を中心とした全身の淋巴管系統に冠せられた名称である」

と解釈している。右上半身のリンパは右静脈角に流入するが、その他の全てのリンパは左静脈角に流入している。すなわち、三焦経の原穴である左陽池穴への刺激は、躯幹のリンパ系(上・中・下焦)に作用 することが考えられる。

また、一般的に左側は虚しやい傾向があり、補法を行うことが多く、下腹部の瘀血も左側に現れやすいなどの古典的考察とも関連がある。感覚鈍麻や腰部硬結も左側に現れることが多いという。

2)三原気論

五臓六腑の症候に基づく治療概念は「太極の生命力が陰陽の気血に別れ、原気の別使(三焦)の媒介により、先天の原気(腎)、後天の原気(脾)との円滑な交流を遂行するところに、細胞の生命力運営の基礎がある。」という、古法の三原気論に立脚している。

下記はそれぞれの系統に効果的な経穴で、太極療法の基本穴として、あるいは補助穴として応用価値が高い。

①先天系:気海、京門、腎兪、上髎、太溪

②後天系:中院又は章門、脾俞、太白あるいは足三里

③別使系:気海又は関元、中脘、膻中、三焦兪(下焦)、胆兪(中焦)、厥陰命(上焦)、陽池又は大陵

4.澤田流灸療秘訣

①命より長きを願う人々よ、すねの三里を常にたしなめ。

②肋膜と胸の動悸を治すには、手の郄門が何よりも効く。

③腹痛が食い合わせより起こりなば、直ちにすえよ裏の内庭。

④にわかなる胃の痙攣を止むるには、膝の上なる梁丘の穴。

⑤ほこほこと冷えたる腰を温むに、腎兪、次髎、三陰交。

⑥勉強や仕事がすぐに倦きる時、脾兪、中脘、身柱、肩井へ。

⑦突然に腹痛くなる盲腸は、気海をすえて跡形もなし。

⑧中耳炎、痛み烈しきその時は、照海、曲池、三陽絡。

⑨淋病やしょうかち (婦人の淋病の総称)などで悩むには、腎兪、中極、次髎、曲泉。

(消渇:咽が渇いて、頻尿となる病=糖尿病)

⑩ぬばたまの子故に闇に迷うなよ。可愛ゆき子には身柱一火を。

⑪ルイレキや腺病質も案するな。肩井、曲池、肺兪がよし。

⑫女には命定めという産も、脾兪、腎兪でいつも安産。

⑬腋臭にもお灸は実に効くものぞ、天宗、極泉、曲池、少海。

⑭肩こりは種々原因はあるなれど、まず肩井、肺兪、天髎。

⑮癰疔やネブトとその他の腫れ物は、養老と手三里。

⑯耐え難き痔の痛みには承山と孔最、百会、気海、中髎、前谷へ。

⑰リウマチや神経痛は、いずれも痛む穴所(阿是穴)に直ちに灸せよ。

⑱卒倒や脳貧血を治すには、手足の三里、少沢に灸。

⑲月々の循りの度に苦しむは、肝俞、腎兪、気海、郄門。

⑳内膜や卵巣炎は、三陰交と志室、次髎に陽陵泉。

㉑老衰や高血圧を防ぐには、曲池、足三里と百会、肩井。

㉒胸騒ぎ、動悸、息切れ治すには、巨闕、膈兪、気海、郄門。

㉓ウンウンと気張って便の出ぬ時は、神門、承山、大横、足三里。

㉔胃下垂や胃アトニーには肝兪と胃兪、腎兪、臍の周囲を。

㉕のどの痛み扁桃腺が腫れたなら、少商、曲池、照海がよし。

㉖おお痛と頬を押さえる虫歯には、上は解渓、下は偏歴。

㉗グスグスと鼻塞りする蓄膿は、顖会、合谷、天柱、肩井。

㉘やれやれと足腰さする疲労には、腎兪、次髎、三里、陽陵泉。

㉙待てしばし、子無き婦人も嘆くなよ。脾俞、腎俞、次髎、気海、外陵。

㉚軽微なる風邪と思うて油断すな。直ちにすえよ後谿、風門。

㉛二日酔い、頭痛、吐き気で悩むとき、三里、築資気分一新。

㉜後谿は、感冒や肺炎、チフスなど、全ての熱を引き下げるなり。

㉝疫痢だと気づきし時はいち早く、気海、天枢、命門がよし。

㉞手が痛み、腕が上がらぬその時は、臑兪、天宗、曲池、肩髃。

㉟足三里、陽陵泉に地機と風市、承山は脚気を治する穴。

㊱再々にお腹こわして痩せる子に、身柱、命門さらに天枢。

㊲灸の字を久しき火とぞ読みなして、賢き人は百日の灸す。

㊳雪の下、救命丸も効かぬ時、身柱、少衝引きつけを治す。

㊴目の病、結膜炎やほしめなど、曲池、肩井、三里、肝兪。

㊵みぎひだり、床に眠れぬその時は、身柱、肝俞、三里、肩井。

㊶腎臓で顔や手足のむくむには、地機、水分に解渓がよし。

㊷えくぼより健康美こそ尊けれ。脾兪、腎兪、曲池で肌はすべすべ。

㊸ピィービィーと腹下りて痛むには、水分、気海、梁丘、天枢。

㊹ものもらい、瞼に出来てうるさくば、二間、曲池で直ぐに消えるなり。

㊺喘息や百日咳に悩むとき、中府、上脘、肺兪、尺沢の灸。

㊻すらすらと重き病は治らぬぞ。たゆまず炷えよ、根を絶やすまで。

◎鍼について

1.鍼と鍼管

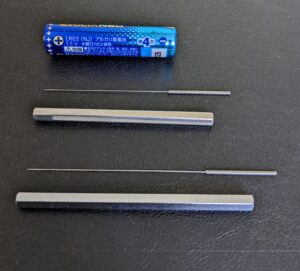

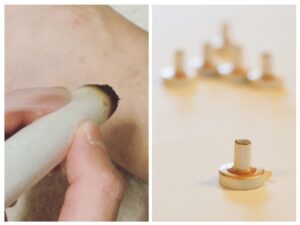

鍼灸治療を受けたことがある方は見たことあるかもしれません。鍼とその下が鍼管という道具です。

※寸3と寸6のサイズの鍼です。

この鍼は最も一般的に使われている鍼で、「毫鍼」と言います。

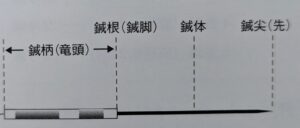

①鍼の名称

鍼を持つところを「鍼柄(しんぺい)」、鍼柄と鍼がくっついてる部分を「鍼根(しんこん)」、鍼の部分を「鍼体(しんたい)」、鍼の先を「鍼尖(しんせん)」と言います。

②鍼の長さ・太さ

私が臨床でよく使う鍼は

寸3-3番、寸6-5番、2寸-8番、3寸-10番です。

寸3や寸6というのは、1寸3分、1寸6分という意味で、鍼体の長さを表しています。

おおよそ現在の鍼は、1寸は30㎜、1寸3分は40㎜、1寸6分は50㎜、2寸は60㎜、3寸は90㎜としています。

3番や5番というのは鍼体の太さを表しています。

1番鍼は直径0.16㎜、2番鍼は直径0.18㎜、3番鍼は直径0.20㎜、4番鍼は0.22㎜、5番鍼は0.24㎜、8番鍼は0.30、10番鍼は0.34㎜となります。

私が主に使うのが寸6-5番です。やや鍼に敏感な方には寸3-3番、腰やお腹に少し深く刺すなら2寸-8番、お尻に刺すときは3寸-10番を使います。脳梗塞後遺症で手足の麻痺には3寸の鍼を横にして刺すこともあります。

③鍼管

杉山和一によって「管鍼法」という鍼の刺し方が広まり、現在多くの鍼灸師が鍼管を用いて鍼の施術をしています。

個人的にはステンレスのものを好んで使用してますが、ディスポーザブルの鍼が普及して、プラスチックの鍼管を使う先生も多いと思います。

左の写真は左から寸3、寸6、2寸、3寸の鍼管。

右の写真は左からプラスチック、ステンレス、銀の鍼管。銀の鍼管は俵のように真ん中に向けて膨れている形になってます。

2.鍼の刺し方

鍼の刺し方には大きく分けて2つあります。1つは「撚鍼法」、もう1つは日本独特なやり方「管鍼法」です。

①撚鍼法

中国より起こった鍼術は、元々はこの方法で、日本でも管鍼法が広まる前までは主流をなしたやり方です。

一般的なやり方は、鍼を持たない手(基本的には左手)でツボを取り皮膚に当て、圧をかけて(押手という)右手に持った鍼を左手指に沿わせて鍼尖を皮膚に当て、押手の圧と鍼をひねる操作をうまく合わせて鍼を入れていきます。つまり鍼を持たない左手で、右手で持っている鍼を支えながら刺入するのです。中国では両手に鍼を持ち、片手で鍼を刺すこともあります。

②管鍼法

江戸時代、杉山和一により考案され始められたという方法で、鍼を鍼より少し短い管の中に入れ、わずかに出た柄の部分を叩くことにより鍼を皮膚に刺すことを容易にしたものです。現在、日本における鍼治療の多くがこの方法を用いてます。

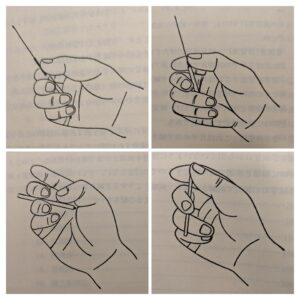

※挿管法

管鍼法の特徴である鍼を管に入れるやり方のことで2パターンあります。1つは、左手に鍼を持ち、右手に管を持って鍼柄より入れる「両手挿管法」、もう1つは鍼も管を片手で持ち操作する「片手挿管法」です。下図は「片手挿管法」です。

3.鍼を刺すまでの流れ

①前揉撚

鍼を刺す前に、鍼を刺す場所を指頭で揉みながら圧をかけます。これは患者さんの身体に鍼の侵入の予告、鍼する場所の皮膚や筋肉を柔げて刺激に慣らす、緊張を緩める等の意味があります。

②押手と刺手

前揉撚が終わったら、一般的には左手で押手を作ります。押手というのは、鍼を刺すときに皮膚を押さえ鍼を支える手のことを言います。押手には「満月の押手」と「半月の押手」があります。

刺手とは鍼を持ち、刺したり抜いたりする手のことを言い、押手が左手なら刺手は右手となります。

③切皮

切皮とは皮膚に接している鍼尖によって皮膚表面を切ることを言います。言い換えれば鍼が体内に侵入した瞬間です。

管鍼法の場合は、鍼を鍼管に入れ、押手である左手の母指と示指で鍼管をつまみます。鍼管より出てる鍼柄を右示指で叩打(これを弾入という)することが切皮になります。患者さんに痛みを感じないように、また鍼が曲がらないように適切な強さ、リズムで弾入、切皮します。切皮したら、鍼管を抜きます。

④刺入法

切皮したら鍼を体内の目的のところまで刺し入れていきます。刺入には、刺手で鍼を半回転ずつさせながら行う「旋撚刺法」と、刺手の重みや刺手の母指と示指で送りこむように入れていく「送りこみ刺法」があります。

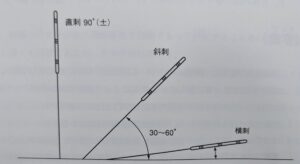

⑤刺鍼の角度

皮膚面に対して鍼を直角に刺入することを「直刺」、皮膚面に対して斜めに刺入することを「斜刺」、皮膚面に対してほとんど平行に刺入することを「横刺」と言います。

⑥抜鍼と後揉撚

鍼を刺入し目的を成したら、鍼を抜きます。鍼を抜く速さはその時々で速かったり遅かったりしますが、いずれにせよ押手と刺手を使い丁寧に抜きます。

抜いた後、前揉撚同様、押手の示指または母指で揉撚します。鍼の刺激感を減少させ、鍼痕を未然に防ぎ、溢血の場合吸収、損傷の再生を促す等の効果があります。

灸について

1.艾(もぐさ)について

一般的に「灸」とは、「艾」を皮膚の上に置き燃焼させ、人体の皮膚、組織に温熱刺激を与え、疾病の回復、病気の予防、健康の増進をはかる治療法です。

ではお灸に使われる艾について見ていきましょう。

①よもぎ

艾はよもぎ(蓬)の葉から作られます。

よもぎは山野に自生するキク科の多年生植物です。春に芽を出し、成長して秋に白い小さな花を咲かせます。新葉は食用に使われ、みなさんも草餅や天ぷらなどで食べたことがあるのではないでしょうか。よもぎはどこでも採れますが、生産地としては新潟県が有名です。

②艾の製法

5〜8月頃によもぎを採集し、葉のみを3、4日間乾燥させ含水率を1〜2%以下にします。それを石臼でひいて、篩(ふるい)にかけ、唐箕(とうみ)で細かな不純物を取り除くと、良質な「艾」ができます。

③成分

「艾」は主によもぎの葉の裏面にある毛茸(もうじょう)と腺毛(せんもう)からできています。

a.毛茸

毛茸はキク科植物などの葉に密生する白い毛のことで、よもぎの毛茸はT字形したものが多いです。

b.腺毛

腺毛には揮発性の精油が含まれています。精油の主成分はチネオールで、燃焼により艾独特の芳香を発します。

④艾の鑑別

一般的に、皮膚の上に直接お灸を据える場合、良質な艾を使う方がよく、間接的に体へ熱を加える場合は熱の強い粗悪な艾を使うことが多いです。

以下が良質な艾と粗悪な艾の特徴です。

◎良質な艾の特徴…芳香、手触りが良い、淡黄白色、繊維が細かい、不純物が少ない、煙と灰が少ない、熱感が優しい

◎粗悪な艾の特徴…青臭、手触りが悪い、黒褐色、繊維が粗い、不純物が多い、煙と灰が多い、熱感が強い

少しわかりにくいですが、左の艾の方がきめ細やかで、右の艾の方がやや黒っぽく少しザラザラしています。

2.お灸の種類

お灸は大きく分類すると、皮膚にしっかり熱を通して痕が残る「有痕灸」と皮膚に痕を残さない「無痕灸」の2つに分けることができます。

A.有痕灸

①透熱灸

透熱灸は普通灸と言われる、一般的なお灸のことです。熱を通すことを目的とする有痕灸で、経穴、圧痛点、神経、血管に据えます。

②焦灼灸

焦灼灸はお灸する場所を焦灼破壊することを目的とするお灸です。わかりやすい例として、イボや魚の目などに据えて、壊死、焼却させます。他には皮膚の腫れ物、動物や虫などの咬刺による傷口、打撲などの局所に据えるお灸も焦灼灸になります。

③打膿灸

打膿灸はお灸を据えて、灸痕の化膿を促し、排膿(打膿)させることを目的とするお灸です。ここまでのお灸は普通の臨床ではやりませんが、都内では「四つ木の灸」が有名です。

B.無痕灸

①知熱灸

知熱灸は指先くらいの大きさの艾を皮膚表面に直接置いて据えるのですが、患者さんが温かいと熱を感じたら、すぐに取り除くお灸です。このやり方だと皮膚が火傷することはありません。

②隔物灸

隔物灸は皮膚の上に生姜やニンニクなどの切片やすり潰して泥状にしたものを乗せ、その上からお灸を据えるやり方です。

③温灸

温灸は艾を患部から距離をおいて燃焼させ、輻射熱で温熱刺激を与えるものです。

いくつか種類がありますが、代表的なものに棒灸があります。棒灸は艾をタバコのように紙で巻いたものの一端に点火して、皮膚に近づけたり、離したりして直接皮膚に接触させず、かざしながら温めるお灸です。

またせんねん灸も温灸といえます。

④艾を使わない灸(薬物灸)

艾を全く使わない「灸」と称するものがあります。

漆灸、水灸、墨灸、紅灸などがそれで、薬物を調合し、皮膚に点けたり、塗布したり、その上から施灸したりします。

2.お灸のやり方

透熱灸をやってみましょう。

練習のため用意するものは

・艾

・線香(私は青雲を愛用してます)

・ライター

・灰皿

・ティッシュ

・ティッシュの下に敷く金属の台

実際に艾をひねってティシュの上に置き点火するまでをまず見てみましょう。

どうですか?みなさんのイメージした「お灸」と同じでしたか?

上の絵のようなイメージをされた方もいらっしゃるかもしれません。この絵は知熱灸というやり方です。

一般的に透熱灸というのは艾の大きさを米粒大(5㎜くらい)から半米粒大(3㎜くらい)くらいの大きさで調整します。

艾は柔らかくひねると心地よい熱さに、硬くひねると熱くなります。先ほどのお灸の動画、2壮やってみましたが、左側は柔らかく、右側は硬くひねり点火しました。ティッシュの痕を確認してみます。

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、先ほどお灸したティッシュの上の一枚をはがしてみると、左側は上だけ燃えて下は燃えてませんが、右側は下のティッシュも燃えて穴が開いてます。このように艾の品質、大きさ以外に、ひねった艾の硬さによっても熱の強さを加減することができます。

また患者さんが感じてる熱感を緩和するやり方として、もぐさが燃えてるときに皮膚を引っ張ると熱く感じにくくなります(ただしお灸の温度が変わっているわけではないので熱は通ります)

施術者が熱をコントロールするやり方もあります。親指と示指で艾を挟み燃えきる前に消してしまうやり方です。

お灸を終えたら燃えた艾を取り除き、線香の火を消しましょう。

3.お灸のツボ

興味を持って頂けたら、ツボに据えてみましょう。

3つツボをご紹介したいと思います。

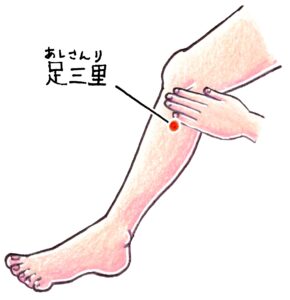

①足三里

膝のお皿の下中央から(親指以外の)指4本分下そこから脛のちょっと外側に取ります。

「足三里」は消化器系の疾病全般に用いることができます。特に胃腸が弱い、消化不良、胃痛、嘔吐、しゃっくり、下痢、便秘、胃神経症などに効き、「胃腸の調節」に欠かせない非常に万能なツボです。

皆さんの中にはこの「足三里」を知っている、あるいは名前を聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれません。松尾芭蕉が旅するのにここに灸を据えたと言われ、健脚の灸のツボとしても知られています。

足三里のお灸はとても気持ちよく、ここに定期的に据えると健康に長生きできると長寿の灸としても昔から親しまれています。

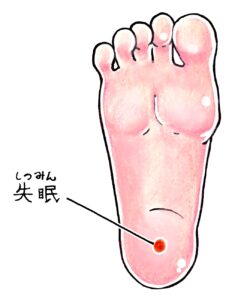

②失眠

足の裏、踵の中央に取ります。

患者さんの話を聞いていると、なかなか眠れない、途中で目が覚めてしまう、という悩みを聞くことが多々あります。本当は時間を気にせず眠くなったら寝て、目が覚めたら起きてしまう、のが良いのですが、規則正しい社会生活を送っているとなかなかそうはいきません。朝は寝坊出来ないし、昼間ウトウトするわけにもいきませんよね。そんな眠りに困っている方にお灸して欲しいのが「失眠」です。ここは熱く感じるまでお灸をたくさん据えると良いです。

③裏内庭

足の第2趾の腹の中心に印を付けて、折り曲げて足底につくところです。

お腹を壊したときに知っておくと安心な奇穴が「裏内庭」です。

ここに左右の足両方に熱く感じるまでたくさん灸を据えると食中毒、食あたり、腹痛、嘔吐、下痢に効果があります。

④魚の目

また、あまり知られてませんが、魚の目にお灸は効果があるので、お悩みの方にはオススメです。これも熱さを感じるまでたくさん据えるのがコツです。

4.おまけ『強情灸』

古典落語に『強情灸』というお話があり、お話の中に「峯の灸」という実在のお灸が出てきます。今も受け継がれており、私も受けてみました。興味のある方はぜひ落語を聞いて、お灸も体験してみたら面白いと思います。

📚 参考サイト

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】

https://revive-reha-azamino.com/movie