脳梗塞は遺伝する?家族に脳卒中経験者がいる方に知ってほしいこと

目次

✨ 導入

「うちの家系は脳梗塞が多いけど、自分もなりやすいのかな…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

脳梗塞は、突然に発症し後遺症も残りやすい病気のひとつ。そのため、家族や親族に脳梗塞を経験した人がいると、「自分も将来なるのでは」と心配になる方は多いです。

この記事では、脳梗塞と遺伝との関係についてわかりやすく解説しながら、「遺伝だけで決まるわけではない」という希望も一緒にお届けします。

家族に脳梗塞経験者がいる方や、ご自身の健康が気になる方に向けて、予防につながるヒントも紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

✅ 脳梗塞ってどんな病気?あらためて知っておきたい基本

脳梗塞(のうこうそく)は、脳の血管が詰まって血流が途絶え、脳細胞が壊死してしまう病気です。

一度壊死した脳細胞は、基本的には元に戻らないため、後遺症が残るケースも少なくありません。

では、どうして脳梗塞が起きるのでしょうか?

ここでは、そのメカニズムと主なタイプについて、かんたんに見ていきましょう。

🧠 脳梗塞の仕組みと種類

脳梗塞は、大きく分けて以下の3つのタイプに分類されます。

-

ラクナ梗塞:脳の細い血管が詰まって起きる。高血圧が主な原因。

-

アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化によって大きな血管が徐々に詰まる。

-

心原性脳塞栓症:心臓内にできた血栓が脳に飛んで詰まるタイプ。

いずれも、血液の流れが止まることで、脳に酸素や栄養が届かなくなってしまうのが共通点です。

このように、脳梗塞は突然起きる怖い病気ですが、多くは生活習慣と関係があることも見逃せません。

🧬 脳梗塞のリスク要因には「遺伝」も関係する?

脳梗塞は生活習慣病のひとつとして知られていますが、実は「家族歴」もリスク要因のひとつとされています。

たとえば、両親や兄弟姉妹に脳梗塞の既往歴があると、自分自身が将来脳梗塞になるリスクも高まるという研究報告があります。

とはいえ、「脳梗塞自体が遺伝する」というよりは、以下のような間接的な遺伝的影響が大きいと考えられています:

-

高血圧になりやすい体質

-

糖尿病のなりやすさ

-

脂質異常症(コレステロール異常)

つまり、「脳梗塞の直接的な遺伝」ではなく、「脳梗塞の原因となる病気や体質が遺伝しやすい」という点に注意が必要です。

✅ 遺伝リスクがあるときに気をつけたい生活習慣とは?

家族に脳梗塞を経験した人がいると、「将来、自分も…」と不安になるのは当然です。でもご安心を。

脳梗塞の発症には生活習慣が大きく関わっているため、日々の過ごし方を整えることで、リスクをグッと下げることができます。

ここでは、特に気をつけたいポイントをご紹介します。

🍽 食生活は「血管にやさしい」ことを意識

血圧・血糖・脂質のコントロールは、脳梗塞の予防に直結します。

とくに家族に高血圧や糖尿病の人が多い場合は、自分も体質的にリスクが高い可能性があるため、予防的な食生活がとても重要です。

以下のような食事を意識しましょう:

-

塩分控えめ(1日6g未満を目標に)

-

野菜・果物をたっぷり(食物繊維と抗酸化物質で血管を守る)

-

揚げ物や加工肉を控える(飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取は最小限に)

-

魚を中心にしたたんぱく質(青魚に含まれるEPAやDHAは血液サラサラ効果あり)

「完全に制限しよう」と頑張りすぎず、少しずつシフトしていくのが続けやすいコツです。

🏃♂️ 運動は“特別なこと”じゃなくてOK

「運動しないと」と思うと気が重くなる方も多いですが、脳梗塞予防に必要なのは特別なトレーニングではありません。

むしろ、毎日の中で“ちょっと体を動かすこと”を積み重ねるだけでOKです。

たとえばこんな工夫を:

-

エレベーターより階段を選ぶ

-

買い物は歩いて行く

-

座りっぱなしの時間をこまめに区切る

週に150分(=1日20〜30分)の中強度の有酸素運動が目安と言われていますが、最初は「毎日10分歩く」からで十分効果がありますよ。

📌ひとことアドバイス:

遺伝的なリスクはコントロールできませんが、「食事」と「運動」は今から自分で変えられること。

できるところから取り組めば、将来の安心につながります。

✅ 脳梗塞の家族歴がある人が受けておきたい検査

「遺伝的に心配」と感じる方は、定期的な健康チェックがとても重要です。

とくに、以下のような検査は、**脳梗塞のリスクを“見える化”**するのに役立ちます。

🩺 血圧・血糖・脂質の定期チェック

脳梗塞の原因になる生活習慣病の有無を把握することは、最初のステップです。

40代以降の方はもちろん、30代でも家族歴があれば年1回の健診をおすすめします。

-

血圧:収縮期140mmHg/拡張期90mmHg以上は高血圧の目安

-

血糖:空腹時血糖126mg/dL以上やHbA1c6.5%以上で糖尿病の可能性

-

脂質:LDL(悪玉)コレステロール140mg/dL以上に注意

もし「境界値」と言われても、生活改善で数値が下がることはよくあります。

🧠 頸動脈エコー検査や脳ドックも検討を

脳梗塞のリスクが高いと感じる方には、より専門的な検査も選択肢になります。

-

頸動脈エコー:首の動脈の詰まり具合を調べる

-

MRIによる脳ドック:無症状の脳梗塞や動脈硬化の早期発見が可能

これらの検査は自費になることもありますが、家族歴がある方には非常に有効な予防手段です。

不安がある方は、かかりつけ医に相談してみるとよいでしょう。

📌ひとことアドバイス:

「まだ若いから」と油断せず、将来の自分を守るための早めの一歩が大切です。

特にご家族に脳梗塞経験者がいる場合、検査は“予防の武器”になります。

✅ 脳梗塞を防ぐために今できること

ここまで読んでいただいた方は、脳梗塞のリスクには「体質や家族歴(遺伝)」と「生活習慣」の両方が関係することがわかってきたかと思います。

では、実際に「今日からできる予防」としてはどんなことがあるのでしょうか?

あらためて、日常生活の中で取り組める脳梗塞予防をまとめてみましょう。

💡 脳梗塞の予防に大切な5つの習慣

-

減塩を意識した食生活

→ 高血圧を防ぐ第一歩。みそ汁や漬物の塩分に注意。 -

週3回以上の軽い運動

→ ウォーキングや自転車など、気持ちよく続けられる運動を。 -

禁煙・節度ある飲酒

→ タバコは血管の大敵。アルコールも飲みすぎに注意を。 -

ストレスをためこまない工夫

→ 趣味やリラックスできる時間を意識的に作る。 -

定期的な健康診断と血圧測定

→ 早期発見・早期対策が予防のカギです。

特に、「高血圧が遺伝的に出やすい家系」に該当する方は、生活の質を保ちながら“上手にコントロールする”ことが大切なんです。

📌ひとことアドバイス:

どれも難しいことではありません。

「今日からできること」を1つでも始めてみることが、未来の自分への大きな投資になりますよ。

✅ もし脳梗塞の症状が出たら?すぐに取るべき行動

遺伝の影響があるとはいえ、脳梗塞は誰にでも起こり得る病気です。

だからこそ、いざというときにどう動くかを知っておくことも、とても大切な“予防の一部”になります。

🆘 脳梗塞の前兆を見逃さない

脳梗塞の初期症状には、次のようなものがあります:

-

片側の手足がしびれる、力が入らない

-

ろれつが回らない、言葉が出にくい

-

片目だけが見えづらい、二重に見える

-

ふらつき、めまいが突然出る

これらは一時的に回復することもありますが、「一過性脳虚血発作(TIA)」という警告サインであることも。

一刻も早く受診することが、その後の脳梗塞を防ぐカギになります。

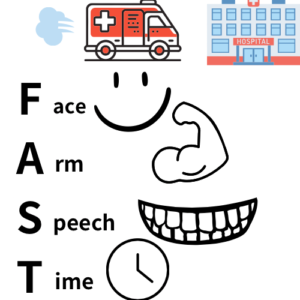

🚑 迷わず救急車を!“FAST”で覚える対処法

脳梗塞が疑われる症状が出たら、すぐに119番通報が鉄則です。

大切なのは「様子を見よう」と思わず、発症から1秒でも早く対応すること。

「FAST」というチェック方法を覚えておくと便利ですよ:

-

F(Face):顔の左右がゆがんでいないか

-

A(Arms):両腕をあげて片方が下がらないか

-

S(Speech):言葉がはっきり話せているか

-

T(Time):異変を感じた時間を記録する

この「FASTサイン」が1つでも当てはまったら、迷わず救急車を呼んでください。

脳梗塞の治療は「時間との勝負」。治療が早ければ早いほど、後遺症が軽く済む可能性が高まります。

📌ひとことアドバイス:

「これってまさか…」と少しでも思ったら、遠慮せずに救急車を。

その一歩が、命や機能を守る最も大事な判断になります。

🧾 まとめ:遺伝は“きっかけ”にすぎません。未来は変えられる

脳梗塞と遺伝の関係について、ここまで解説してきました。

たしかに家族に脳梗塞の既往があると、自分もリスクが高まる可能性はあります。

でも、遺伝は「絶対」ではありません。

むしろそれを“きっかけ”に、今の自分の生活を見直したり、予防に目を向けたりできたなら、それは大きな一歩です。

-

家族歴があっても、生活習慣でリスクは減らせる

-

定期的な検査と早期発見が大切

-

もし症状が出たら、ためらわずに救急車を!

この3つを頭の片すみに入れておくだけで、**「将来の自分を守る力」**になります。

どうか、この記事があなたやご家族の健康を守るヒントになりますように。