【危険】脳梗塞の原因とは?知っておきたい発症メカニズムと予防法17選

目次

脳梗塞とは何か?基本知識を押さえよう

脳梗塞の定義と発症メカニズム

脳梗塞とは、脳の血管が詰まって血流が止まり、脳細胞が酸素不足に陥ることで組織が壊死してしまう病気です。血液の流れが妨げられる原因としては、血管が狭くなったり、血の塊(血栓)が詰まったりすることが挙げられます。

一般的には「脳の心筋梗塞」とも言われ、迅速な対応が求められる重大な疾患です。脳への酸素と栄養が数分でも止まると、取り返しのつかないダメージが残る可能性があります。

脳出血との違い

脳出血は血管が破れて出血するタイプですが、脳梗塞は血管が詰まってしまうものです。どちらも脳卒中の一種ですが、発症のメカニズムと治療方針が大きく異なります。

主な3つの脳梗塞のタイプ

ラクナ梗塞(小血管閉塞)

これは主に高血圧により脳の奥深くにある細い血管が詰まってしまうタイプです。無症状の場合もありますが、繰り返すと認知症の原因にもなります。

アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化が進行し、頸動脈や脳動脈が狭くなることで血栓が形成されます。それが脳の血管に詰まり脳梗塞を引き起こすタイプです。

心原性脳塞栓症

心臓にできた血の塊(血栓)が血流に乗って脳まで到達し、脳の太い血管を突然塞ぐことで発症します。心房細動などの不整脈が関係します。

脳梗塞の直接的な原因とは?

血栓と塞栓

脳梗塞の最も多い原因は血栓(血の塊)です。これが血管に詰まってしまうことで、血流が遮断されてしまいます。特に心臓疾患を持つ人は心臓で形成された血栓が原因となる場合が多いです。

血流の低下

低血圧や脱水状態、心拍数の低下などが原因で脳への血流が不十分になることもあります。血流不足は特に高齢者や寝たきりの人に見られやすいです。

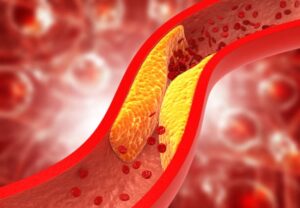

血管の狭窄または閉塞

動脈硬化により、血管の内壁が厚くなって血液の通り道が狭くなると、最終的に詰まってしまいます。これは年齢とともに進行しやすく、生活習慣が大きく関係しています。

高リスクをもたらす生活習慣

高血圧と脳梗塞の深い関係

高血圧は、脳梗塞を引き起こす最も重要なリスクファクターの一つです。血圧が高い状態が続くと、血管に常に強い圧力がかかり、内壁が損傷されやすくなります。その結果、動脈硬化が進行し、血管が狭くなって血栓ができやすくなります。

また、高血圧を持つ人はラクナ梗塞の発症率が高く、慢性的な血流不足によって無症候性の脳梗塞を繰り返すこともあります。

糖尿病と動脈硬化の関連性

糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで血管を劣化させ、動脈硬化を促進します。これにより脳の血管も狭くなりやすく、脳梗塞のリスクが倍増します。

さらに、糖尿病は神経障害や高脂血症といった合併症も引き起こすため、全身の血流障害につながりやすいのが特徴です。

喫煙と血管障害

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させ、血流を悪化させます。また、血液を固まりやすくする作用もあり、血栓形成のリスクを高めます。喫煙者は非喫煙者に比べ、脳梗塞の発症率が2〜4倍にもなるというデータもあります。

運動不足と肥満

運動不足は血流を停滞させるだけでなく、高血圧や脂質異常、糖尿病の原因にもなります。肥満が進行すると内臓脂肪が増え、インスリン抵抗性や慢性炎症を引き起こすため、動脈硬化を促進します。結果として、血管が詰まりやすい状態になります。

年齢・性別・遺伝といった避けられないリスク要因

高齢者の発症率が高い理由

加齢に伴い、血管は徐々に弾力を失い、硬化が進行します。そのため、脳梗塞を発症しやすくなるのです。特に70代以上の高齢者では、脳梗塞のリスクが著しく高くなります。

男性の方が多いのはなぜか?

統計的に見ると、女性よりも男性の方が脳梗塞の発症率が高い傾向があります。これは、男性の方が高血圧や脂質異常症、喫煙などの危険因子を多く持つことが影響していると考えられています。

家族歴の影響

両親や兄弟姉妹に脳梗塞の既往歴がある場合、遺伝的に血管が弱かったり、生活習慣病になりやすい体質である可能性が高くなります。家族歴はリスク評価の上で重要な指標です。

心疾患が引き起こす脳梗塞

心房細動と心原性塞栓

心房細動は不整脈の一種で、心房内に血栓ができやすくなります。これが脳へ飛ぶと、太い血管に詰まって大規模な脳梗塞を引き起こす可能性があります。心原性塞栓症は、症状が突然現れ、重篤化しやすいのが特徴です。

心筋梗塞後のリスク

心筋梗塞後には、心臓のポンプ機能が低下し、血流が不安定になることがあります。このため、心臓内に血栓が形成され、脳に飛んで脳梗塞を引き起こすケースも少なくありません。

脱水・感染症・手術などによる二次的リスク

夏場の脱水症と脳梗塞

暑い季節には汗をかくことで体内の水分が失われやすくなります。脱水により血液がドロドロになり、血栓ができやすくなるため、特に高齢者は注意が必要です。

感染症による血栓形成

肺炎や尿路感染などの感染症により、体内で炎症反応が起こると血液が凝固しやすくなります。これが血栓形成の一因となり、脳梗塞のリスクを高めます。

長時間の手術や入院の影響

手術や入院によって長時間体を動かせない状況が続くと、血流が停滞して血栓ができやすくなります。特に下肢の深部静脈血栓(DVT)が肺や脳に飛ぶ危険性もあります。

若年性脳梗塞の新たな要因とは?

ストレスと睡眠不足

近年では、20代〜40代の若い世代においても脳梗塞の症例が増加傾向にあります。その大きな要因のひとつが、慢性的なストレスと睡眠不足です。これらは自律神経を乱し、血管収縮を引き起こし、血圧の変動や血液の凝固を促進させます。

加えて、ストレスによって喫煙・暴飲暴食などの不健康な習慣に拍車がかかることも、間接的に脳梗塞のリスクを高める要因となります。

経口避妊薬(ピル)の影響

特に女性においては、経口避妊薬の長期使用が血栓症のリスクを増加させる可能性があるとされています。特に喫煙者や35歳以上の女性は注意が必要です。ピルの服用にあたっては、医師とリスクをよく相談することが重要です。

突然死に至る危険性とその理由

無症候性脳梗塞

無症候性(サイレント)脳梗塞は、自覚症状がなく、健康診断やMRI検査で偶然発見されることが多いタイプです。症状が出ないために放置されやすく、複数回にわたって繰り返すと、脳機能の低下や認知症、将来的な大規模脳梗塞のリスクが高まります。

再発リスクと予後

脳梗塞は一度発症すると、再発の可能性が非常に高い病気です。再発によって障害の程度が重くなり、寝たきりや突然死に至るケースもあります。再発予防には、原因の正確な特定と徹底した生活管理が欠かせません。

医学的に注目される新しい研究と原因の解明

遺伝子と炎症の関係

最新の研究では、脳梗塞と特定の遺伝子変異や慢性炎症との関連性が指摘されています。特に免疫反応を制御する遺伝子の異常が、血管の炎症や血栓形成に関与しているとされ、将来的には遺伝子検査によるリスク予測も期待されています。

マイクロバイオームとの関連性

腸内環境(マイクロバイオーム)と脳の健康との関係も注目を集めています。腸内の悪玉菌が多いと、全身の炎症を引き起こし、血管にも悪影響を及ぼす可能性があるため、プロバイオティクスや食物繊維の摂取が予防につながるかもしれません。

脳梗塞の前兆と見逃してはいけない症状

一過性脳虚血発作(TIA)

TIA(Transient Ischemic Attack)は、数分〜数時間で症状が消える脳梗塞の前兆です。片側の手足のしびれ、言葉が出にくい、視界が欠けるなどの症状が一時的に現れる場合は、すぐに受診すべきです。TIAを放置すると、数日以内に本格的な脳梗塞を発症するリスクが非常に高いです。

早期対応が鍵

「FAST」というチェック法(Face:顔の歪み、Arm:腕の動き、Speech:言語障害、Time:すぐに救急車)が推奨されており、これらの症状に気づいたら、すぐに医療機関へ。脳梗塞は時間との勝負であり、早期治療が後遺症の軽減につながります。

原因から学ぶ脳梗塞の予防法

生活習慣の見直し

-

食生活の改善:塩分を控え、野菜・魚中心の和食を意識する。

-

適度な運動:ウォーキングや軽い筋トレを習慣に。

-

禁煙・節酒:タバコをやめ、アルコールも適量に。

-

ストレス管理:瞑想、趣味の時間、良質な睡眠を確保する。

定期健診の重要性

脳梗塞の原因の多くは、早期発見が可能です。高血圧や糖尿病、脂質異常症の管理には定期的な血液検査、心電図、画像検査(MRIや頸動脈エコー)を受けることが有効です。

脳梗塞の診断と原因特定の方法

CT・MRI検査

発症直後の診断にはCTやMRIが不可欠です。血管の詰まりや脳のダメージの広がりを迅速に把握でき、治療方針を決定するうえで重要です。

血液検査と心電図

心原性かどうかを判断するために、心電図や心エコーも実施されます。さらに、血糖、コレステロール、凝固因子の検査により、基礎疾患が関与しているかを明らかにします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 脳梗塞は遺伝しますか?

A: 脳梗塞自体は直接遺伝しませんが、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の体質が遺伝することで、間接的にリスクが高まります。

Q2: ストレスは脳梗塞の原因になりますか?

A: はい。ストレスによって血圧が上昇し、血栓形成が促進されるため、脳梗塞の引き金になることがあります。

Q3: 一度脳梗塞が治っても再発しますか?

A: 再発のリスクは高いため、生活習慣の改善と薬の継続が重要です。

Q4: 食事で脳梗塞を予防できますか?

A: できます。塩分を控え、野菜・果物・魚を多く摂ることで、血管の健康を保つことができます。

Q5: 高血圧を下げれば安心ですか?

A: 高血圧の管理は重要ですが、糖尿病や脂質異常症など他の要因も併せて管理する必要があります。

Q6: 若い人も脳梗塞になりますか?

A: はい。ストレス、ピル、脱水、遺伝などが原因で、若年層でも発症するケースが増えています。

まとめ:脳梗塞の原因を理解して予防へ繋げよう

脳梗塞の原因は多岐にわたり、生活習慣、疾患、遺伝、年齢など様々な要因が関係しています。しかし、その多くは予防可能です。正しい知識を持ち、早めに対策を講じることが、命を守り、人生の質を高める最大のカギとなります。

脳梗塞は「ある日突然」ではなく、「ある日までに積み重ねた結果」です。今日から少しずつでも良いので、健康的な生活を心がけましょう。