【脳卒中 原因】知らなきゃ危険!原因から相談先まで完全解説ガイド

目次

- 1 【脳卒中 原因】知らなきゃ危険!原因から相談先まで完全解説ガイド

- 1.1 脳卒中とは?症状と仕組みの基本知識

- 1.2 脳梗塞と脳出血:違いと特徴

- 1.3 一過性脳虚血発作(TIA)の重要性

- 1.4 脳卒中の主な原因とは?

- 1.5 高血圧と動脈硬化が最も多い原因

- 1.6 心疾患(心房細動など)との関係

- 1.7 糖尿病・脂質異常症・メタボリック症候群

- 1.8 喫煙・飲酒・ストレスの影響

- 1.9 年齢と遺伝的要因

- 1.10 危険因子を自分でチェックしよう

- 1.11 簡単な自己診断と生活習慣評価法

- 1.12 家族歴のある人が注意すべきこと

- 1.13 発症を防ぐ生活習慣の見直し

- 1.14 食事・運動・睡眠の改善ポイント

- 1.15 禁煙と節酒のすすめ

- 1.16 ストレス管理とメンタルケア

- 1.17 どんなときに相談すべきか?

- 1.18 初期症状が見られたときの対応

- 1.19 脳卒中経験者の再発予防相談

- 1.20 相談先の選び方と活用法

- 1.21 病院・クリニックの受診方法

- 1.22 オンライン相談の選び方

- 1.23 地域包括支援センターとの連携

- 1.24 よくある質問(FAQ)

- 1.25 まとめ:原因を知り、正しく相談して予防しよう

- 1.26 信頼できる外部リソース・リンク集

【脳卒中 原因】知らなきゃ危険!原因から相談先まで完全解説ガイド

脳卒中とは?症状と仕組みの基本知識

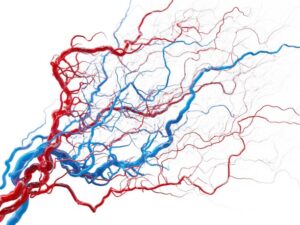

脳卒中とは、脳の血流が突然悪くなり、脳細胞に酸素や栄養が届かなくなることで発症する病気の総称です。一般的に「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3つのタイプに分かれます。

発症すると、言語障害、手足の麻痺、意識障害など、深刻な後遺症を残す可能性が高く、迅速な対応と予防が非常に重要です。

脳梗塞と脳出血:違いと特徴

| 分類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 脳梗塞 | 血管が詰まる | 徐々に症状が進行しやすい |

| 脳出血 | 血管が破れる | 突然激しい症状が出る |

| くも膜下出血 | 動脈瘤の破裂など | バットで殴られたような強烈な頭痛 |

一過性脳虚血発作(TIA)の重要性

「一時的に片側の手足が動かない」「言葉が出ない」などの症状が数分〜数時間でおさまる場合、それは**TIA(Transient Ischemic Attack)**の可能性があります。これは一時的な脳梗塞で、重大な前兆とされ、直後に本格的な脳卒中を起こすケースが多いため注意が必要です。

脳卒中の主な原因とは?

高血圧と動脈硬化が最も多い原因

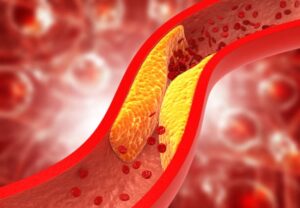

脳卒中の約70〜80%は高血圧が引き金です。血圧が高い状態が続くと、血管の壁が厚くなったり硬くなったりして動脈硬化を引き起こし、血栓や血管破裂のリスクを高めます。

心疾患(心房細動など)との関係

特に心房細動という不整脈は、心臓内に血栓を作りやすく、それが脳に飛んで心原性脳塞栓症を引き起こします。自覚症状が少ないため、定期的な心電図検査が重要です。

糖尿病・脂質異常症・メタボリック症候群

これらの生活習慣病は、血管の内壁を傷つけたり、血液をドロドロにしたりするため、脳卒中のリスクを高めます。HbA1cや中性脂肪値の定期確認が必要です。

喫煙・飲酒・ストレスの影響

-

タバコ:血管を収縮させ、血圧を上昇させる

-

過度なアルコール:血圧の乱高下を引き起こす

-

慢性的なストレス:交感神経を刺激し、血管に負担をかける

年齢と遺伝的要因

年を重ねると血管がもろくなり、リスクが上昇。さらに、親族に脳卒中の既往歴があると、発症リスクは2〜3倍になるといわれています。

危険因子を自分でチェックしよう

簡単な自己診断と生活習慣評価法

次のチェックリストで、自分のリスクを確認してみましょう。

-

血圧が高い(140/90mmHg以上)

-

食事の塩分量が多い

-

毎日タバコを吸う

-

肥満(BMI25以上)

-

運動不足(週2回以下)

-

親族に脳卒中歴がある

3つ以上当てはまる方は要注意!

家族歴のある人が注意すべきこと

家族に脳卒中患者がいる場合、自分の生活習慣を早めに見直すことが必要です。遺伝的要因は変えられませんが、環境要因は変えられます。

発症を防ぐ生活習慣の見直し

食事・運動・睡眠の改善ポイント

脳卒中を防ぐには、以下の3つの生活習慣を整えることが非常に効果的です。

食事のポイント:

-

1日6g未満の減塩を意識する

-

野菜や果物を1日350g以上摂取

-

魚(特に青魚)を週2回以上食べる

-

揚げ物や加工食品は週2回以下に

運動習慣:

-

週に150分以上の有酸素運動(ウォーキング、サイクリング)

-

階段の利用やストレッチなど、日常の中で体を動かす工夫を

-

筋トレは週2回を目標に

睡眠の重要性:

-

睡眠不足(6時間未満)は高血圧・糖尿病の原因にも

-

質の良い睡眠のために就寝前のスマホ使用を控える

禁煙と節酒のすすめ

タバコは血管を傷め、血栓をつくりやすくします。禁煙開始から数ヶ月で血管の状態は改善されるといわれています。

アルコールは適量(日本酒1合またはビール中瓶1本)を守ることが予防になります。

ストレス管理とメンタルケア

-

毎日の深呼吸や瞑想で自律神経を整える

-

趣味や音楽、友人との会話も有効

-

必要であれば心理カウンセリングを利用しましょう

どんなときに相談すべきか?

初期症状が見られたときの対応

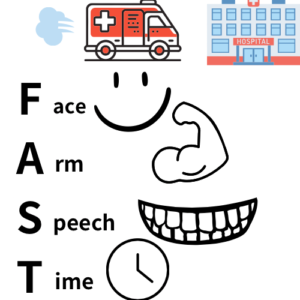

以下のような症状が突然現れたら、すぐに119番を!

-

顔がゆがむ(片方だけ動かない)

-

手足がしびれる・動かしづらい

-

言葉が出にくい・ろれつが回らない

-

視界がぼやける・見えにくくなる

-

強い頭痛や意識の低下

時間との勝負です。病院に着くまでの「時間」が後遺症を左右します。

脳卒中経験者の再発予防相談

脳卒中を一度経験すると、再発率は1年で10〜15%、5年で30〜40%。

再発予防のためには、継続的な服薬管理、生活指導、リハビリが欠かせません。専門医と定期的に相談しましょう。

相談先の選び方と活用法

病院・クリニックの受診方法

-

初期症状があれば脳神経外科または神経内科へ

-

血圧管理や糖尿病治療は内科・循環器科でも対応

-

総合病院では一括で検査が受けられる

オンライン相談の選び方

近年、オンライン診療の信頼性が高まり、脳卒中リスクの相談も可能です。

利用のメリット:

-

通院の負担が少ない

-

初期症状を気軽に相談できる

-

記録が残り、経過観察しやすい

地域包括支援センターとの連携

高齢者や家族が不安を抱える場合は、地域包括支援センターに相談を。健康相談、介護保険、リハビリ施設の紹介など、幅広く支援してくれます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 若年層でも脳卒中になりますか?

A. はい。20〜40代でもストレス・不整脈・喫煙・ピル服用などが重なると発症リスクがあります。

Q2. どの検査で脳卒中のリスクがわかりますか?

A. 血圧測定、血液検査、頸動脈エコー、MRI・MRAなどが一般的。定期的な健康診断で発見可能です。

Q3. 家族に脳卒中患者がいる場合の注意点は?

A. 同じ食生活や体質を持つため、リスクは高いです。予防対策は早期から始めましょう。

Q4. 脳卒中になりやすい体質とは?

A. 高血圧や脂質異常症、肥満、糖尿病などがある方は要注意。また、血液が固まりやすい体質(凝固異常)も関係します。

Q5. 脳卒中の前兆を感じたらすぐ救急車?

A. はい。数分でも症状が出たら「一過性脳虚血発作(TIA)」の可能性があり、即受診が必要です。

Q6. 自分に合った相談先を見つけるには?

A. まずは内科医やかかりつけ医に相談し、必要に応じて脳神経外科や神経内科へ紹介してもらいましょう。

まとめ:原因を知り、正しく相談して予防しよう

脳卒中は原因をしっかり理解し、相談・予防を早期に始めることで、防げるケースが非常に多い病気です。今日からできる行動として:

-

健康診断を受ける

-

血圧・体重・食生活を記録する

-

疑問があれば医師にすぐ相談する

「備えあれば憂いなし」。あなたの脳と命を守るために、一歩を踏み出しましょう。