【脳梗塞 予防】今すぐ相談すべき理由と実践対策15選|後悔しないための完全ガイド

目次

- 1 【脳梗塞 予防】今すぐ相談すべき理由と実践対策15選|後悔しないための完全ガイド

- 1.1 脳梗塞とは?原因と仕組みを理解しよう

- 1.2 脳梗塞の3タイプ:ラクナ、アテローム、心原性

- 1.3 主な発症原因とリスク要因

- 1.4 なぜ脳梗塞の予防が重要なのか?

- 1.5 発症後の生活への影響と後遺症

- 1.6 高齢化社会における予防の必要性

- 1.7 脳梗塞の予防に効果的な生活習慣

- 1.8 血圧管理:高血圧対策がカギ

- 1.9 食事療法:塩分・脂質のコントロール

- 1.10 運動習慣の見直しと維持

- 1.11 禁煙と節酒のすすめ

- 1.12 水分補給と脳の健康の関係

- 1.13 相談先の選び方:どこに行けばいい?

- 1.14 医療機関での検査・相談の流れ

- 1.15 オンライン医療相談の活用方法

- 1.16 かかりつけ医と地域包括支援センター

- 1.17 家族や介護者ができる脳梗塞の予防支援

- 1.18 見守りと異変の早期発見

- 1.19 予防教育と家庭内の取り組み

- 1.20 脳梗塞の兆候を見逃さないための知識

- 1.21 代表的な初期症状一覧

- 1.22 FASTチェックとは何か?

- 1.23 脳梗塞リスク診断ツールとセルフチェック方法

- 1.24 健康診断・脳ドックの受診ポイント

- 1.25 アプリやサービスを使った管理方法

- 1.26 よくある質問(FAQ)

- 1.27 まとめ:今日から始める脳梗塞予防

- 1.28 参考リンクと追加情報(外部サイト)

【脳梗塞 予防】今すぐ相談すべき理由と実践対策15選|後悔しないための完全ガイド

脳梗塞とは?原因と仕組みを理解しよう

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり血液の流れが止まることで、脳の一部が酸素不足になり壊死してしまう病気です。血管が狭くなったり、血栓が飛んできたりして発症します。

脳梗塞の3タイプ:ラクナ、アテローム、心原性

-

ラクナ梗塞(小血管閉塞):細い血管が詰まる。高血圧が主な原因。

-

アテローム血栓性梗塞:動脈硬化によって血管が狭くなり血栓ができる。

-

心原性脳塞栓症:心臓の病気(例:心房細動)から血栓が飛ぶ。

主な発症原因とリスク要因

| リスク因子 | 説明 |

|---|---|

| 高血圧 | 血管に大きな負担をかける |

| 糖尿病 | 血管をもろくする |

| 喫煙 | 動脈硬化を進行させる |

| 不整脈 | 心臓から血栓ができやすくなる |

| 加齢 | 血管の弾力がなくなる |

なぜ脳梗塞の予防が重要なのか?

発症後の生活への影響と後遺症

脳梗塞の後遺症には、言語障害、半身麻痺、記憶障害などがあり、日常生活に大きな制限がかかります。一度発症すると、完全に元に戻るのは難しく、長期的なリハビリが必要です。

高齢化社会における予防の必要性

日本では65歳以上の人口が急増しており、高齢者の脳梗塞発症率も増加中。ですが、早めに対策すればリスクは大幅に減らせます。

脳梗塞の予防に効果的な生活習慣

血圧管理:高血圧対策がカギ

血圧は140/90mmHg未満を目指しましょう。減塩(1日6g未満)や、適度な運動、ストレス管理が効果的です。

食事療法:塩分・脂質のコントロール

-

野菜・果物をたっぷり

-

青魚や大豆製品を積極的に

-

揚げ物や加工食品は控えめに

運動習慣の見直しと維持

毎日30分以上の軽い有酸素運動(ウォーキング、サイクリング)がおすすめ。血流がよくなり、血栓もできにくくなります。

禁煙と節酒のすすめ

タバコは即やめるべき習慣。アルコールは1日1〜2杯までに抑えましょう。飲み過ぎは血圧を上昇させます。

水分補給と脳の健康の関係

脱水状態は血液がドロドロになり、血栓ができやすくなります。特に高齢者は喉が渇いたと感じにくいため、意識的に水分をとることが大切です。

相談先の選び方:どこに行けばいい?

医療機関での検査・相談の流れ

まずは内科または脳神経外科に相談を。以下のような検査が行われます:

-

血圧測定

-

血液検査

-

頭部MRIやCTスキャン

-

心電図検査

オンライン医療相談の活用方法

近年はスマホやPCで、専門医に直接相談できるサービスも充実。初期段階の相談や検査の予約に便利です。

かかりつけ医と地域包括支援センター

定期的に健康相談できるかかりつけ医の存在は重要。介護サービスや予防支援については地域包括支援センターでも対応しています。

家族や介護者ができる脳梗塞の予防支援

見守りと異変の早期発見

家族や介護者は、日々の様子をよく観察し、いつもと違う動き・言動を早期にキャッチすることが重要です。例えば、以下のようなサインに注意しましょう。

-

急にふらつく、転倒しやすくなる

-

顔の表情が左右非対称になる

-

言葉がはっきりしない・繰り返す

-

急激な眠気・反応の鈍さ

これらは脳梗塞の前兆である可能性があり、「おかしいな」と思ったらすぐ受診が鉄則です。

予防教育と家庭内の取り組み

家族全員が予防の大切さを理解し、以下のような取り組みを共有しましょう。

-

塩分控えめの食事を一緒に摂る

-

週末は家族でウォーキングや体操

-

脳トレやゲームで脳を活性化

-

水分補給を声かけで習慣化

「家族ぐるみ」での協力が、継続的な予防につながります。

脳梗塞の兆候を見逃さないための知識

代表的な初期症状一覧

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 顔のゆがみ | 片側の口元が下がる |

| 手足の麻痺 | 一方の手足が動かない |

| 言語障害 | ろれつが回らない、言葉が出ない |

| 視覚障害 | 片方の目が見えにくくなる |

| 激しい頭痛 | 突然の痛みを感じることも |

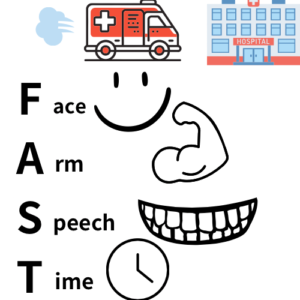

FASTチェックとは何か?

「FAST」は脳梗塞の早期発見に役立つチェック法です。

-

F(Face):顔の左右が対称か?

-

A(Arms):両腕を上げられるか?

-

S(Speech):言葉がはっきりしているか?

-

T(Time):一刻も早く救急車を!

この4項目をすぐ確認し、1つでも当てはまれば119番へ。

脳梗塞リスク診断ツールとセルフチェック方法

健康診断・脳ドックの受診ポイント

年1回の健康診断に加え、40歳を過ぎたら脳ドックも検討を。MRIやMRAで脳の血管の状態を詳しく確認できます。

アプリやサービスを使った管理方法

スマホで以下の管理が可能です:

-

血圧・体重記録アプリ

-

食事管理アプリ(塩分・カロリー制限)

-

健康スコア測定

-

医師とのチャット相談機能つきアプリ

デジタルの力を活用して、無理なく日々の管理を。

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳梗塞の前兆はどんなもの?

A. 突然の手足のしびれ、言葉が出にくい、視界がぼやけるなどが前兆です。違和感があればすぐ医療機関へ。

Q2. 若い人でも脳梗塞になりますか?

A. はい。20代〜30代でも、喫煙・ストレス・不整脈などが原因で発症することがあります。

Q3. 1日何歩くらい歩くと予防になりますか?

A. 6,000〜8,000歩が目安です。急に増やすのではなく、徐々に生活の中で取り入れましょう。

Q4. 血圧が高いとすぐ病院に行くべき?

A. 自宅で測って140/90mmHgを超える日が続いたら、病院での相談をおすすめします。

Q5. 予防のためにどんな食事を心がけるべき?

A. 減塩、低脂肪、野菜中心、糖質控えめが基本です。特に味噌汁や漬物の塩分に注意!

Q6. オンライン相談はどれくらい信頼できますか?

A. 医療機関と連携したオンラインサービスは信頼性が高く、初診や経過観察にも使えます。

まとめ:今日から始める脳梗塞予防

脳梗塞は、突然襲う命にかかわる病気ですが、生活習慣を見直し、定期的な相談・検査を受けることで高確率で予防可能です。

ポイントは次の3つ:

-

毎日の習慣をコツコツ整える

-

異変を感じたらすぐ医療相談

-

家族や専門家と一緒に取り組む

健康寿命を延ばすためにも、今日から「できること」を始めましょう。