【脳梗塞の原因と相談は今すぐが正解!早期対応の17ポイント】

目次

脳梗塞とは何か?その基本的な理解から始めよう

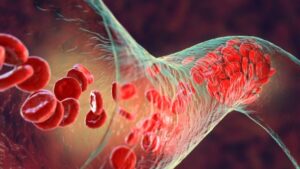

脳梗塞とは、脳の血管が何らかの理由で詰まり、その先の脳細胞に酸素や栄養が届かなくなる状態を指します。脳の細胞は数分間でも血流が止まると壊死してしまい、命に関わる重大な病気です。

脳梗塞の3大タイプと特徴

1. ラクナ梗塞

小さな血管が詰まるタイプで、主に高血圧が原因。軽い麻痺やしびれが特徴です。

2. アテローム血栓性梗塞

動脈硬化による血栓で中〜大きな脳血管が詰まるタイプ。徐々に進行することが多いです。

3. 心原性脳塞栓症

心房細動などで心臓にできた血栓が脳に飛んで発症。突然で重症になりやすいのが特徴です。

脳梗塞の主な原因とは?

脳梗塞には複数の要因が重なって発症するケースが多くあります。その中でも特に注意すべきものをご紹介します。

生活習慣病との関連(高血圧・糖尿病・脂質異常症)

これらの疾患は、血管をもろくし、血栓ができやすい状態を作ります。特に高血圧は、脳内の微小血管にダメージを与える大きなリスクです。

心臓の疾患と脳梗塞(心房細動など)

不整脈、特に心房細動は心臓内で血栓を作り、それが脳へ飛ぶ心原性塞栓症の主原因。心電図でのチェックが大切です。

喫煙・過度の飲酒・肥満の影響

これらの習慣は、動脈硬化や血液の粘度上昇につながります。禁煙・節酒・適正体重の維持が予防には欠かせません。

遺伝的な要因や年齢・性別の影響は?

脳梗塞のリスクは、年齢を重ねるごとに上昇します。特に65歳以上では急増し、高齢者の主要な死亡原因のひとつにもなっています。

-

遺伝的要素としては、家族に脳梗塞を発症した人がいる場合、体質的に血管がもろい、動脈硬化しやすいなどの影響を受けやすくなります。

-

性別の違いでは、男性の方が若年期に発症しやすい傾向がありますが、高齢期になると女性の発症も増加し、重症化しやすいとも言われています。

ただし、これらの要素は「変えられない」リスク要因であるため、「生活習慣」などの「変えられる要因」に目を向けることが大切です。

相談のタイミングと重要性

脳梗塞は、ある日突然起こるものと考えられがちですが、実際には**“前兆”や“危険信号”**が存在するケースもあります。そのサインを見逃さずに、早めの相談が予防につながります。

症状が出る前の「未病」段階での相談

健康診断で血圧やコレステロール値が高めだったり、医師から「血糖値が気になる」と指摘された場合、それは「将来の脳梗塞予備軍」のサインかもしれません。

このような時は、内科やかかりつけ医に相談し、生活習慣の改善や薬の調整を受けることが、脳梗塞予防の第一歩になります。

軽い症状や違和感があるときの対応

-

突然、片手がしびれる

-

話そうとした言葉がうまく出ない

-

一瞬だけ視界が見えにくくなった

これらの症状は、**一過性脳虚血発作(TIA)**である可能性があります。症状が数分~数十分でおさまるため軽視されがちですが、その後数日以内に本格的な脳梗塞を起こすリスクが非常に高いです。

そのため、たとえ症状が消えても、すぐに医療機関へ相談することが必須です。

誰に相談するべきか?

適切な診断と治療、そして予防指導を受けるためには、信頼できる医療機関への相談が不可欠です。以下に、相談先の選び方を紹介します。

かかりつけ医・内科医にまず相談

「ちょっと気になる症状」「健康診断で異常を指摘された」といった時点では、まず地域のかかりつけ医や内科医に相談しましょう。必要に応じて、脳の専門医への紹介状を書いてくれます。

脳神経内科・脳神経外科の役割

脳梗塞の専門的な検査(CT・MRIなど)や診断を受けたい場合は、脳神経内科または脳神経外科へ。これらの科では、発症前のリスク評価や予防指導、治療方針の立案まで幅広く対応してくれます。

地域包括支援センターの活用

高齢の家族がいる方や介護が必要なケースでは、地域包括支援センターが力強い味方になります。医療と福祉の連携を支援し、相談窓口としても役立ちます。

予防に向けた日常生活の改善ポイント

脳梗塞の予防において最も効果的なのは、「生活習慣の見直し」です。遺伝や年齢は変えられませんが、日々の選択は自分で変えることができます。以下のポイントに注意することで、発症リスクを大きく下げることが可能です。

1. 高血圧の管理

高血圧は、脳梗塞の最大の原因です。血圧が高い状態が続くと血管の壁が厚く硬くなり、詰まりやすくなります。

-

毎日血圧を測定し、上140/下90mmHg未満を目指す

-

減塩(1日6g未満)と野菜中心の食事を意識

-

医師の指導に従い、必要に応じて降圧剤を服用

2. 血糖と脂質のコントロール

糖尿病や脂質異常症も、動脈硬化を進行させる原因です。これらを管理することで血管の健康を守れます。

-

甘い飲み物や加工食品を控える

-

オメガ3脂肪酸(青魚など)を積極的に摂る

-

適度な運動でインスリン感受性を改善

3. 適度な運動習慣

運動は血圧、血糖、コレステロール値のすべてを整える万能薬です。

-

週に150分以上の有酸素運動(ウォーキング、スイミングなど)

-

毎日30分の軽い体操でも十分効果があります

4. 禁煙と節酒

タバコは血管収縮や血液の粘度上昇を引き起こします。アルコールも過剰摂取は血圧を上昇させるため注意が必要です。

-

禁煙外来の利用で成功率UP

-

アルコールは週に1~2回、1日1〜2杯までが目安

5. 睡眠とストレス管理

睡眠不足や過剰なストレスも血圧上昇の原因になります。

-

毎日6〜8時間の質の良い睡眠を確保

-

ストレス発散の方法を見つける(趣味、瞑想、自然とのふれあいなど)

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳梗塞の前兆はありますか?

A1. はい。しびれ、言葉が出にくい、片目が見えにくいなどの軽い症状が数分~数十分現れ消える「一過性脳虚血発作(TIA)」が前兆として現れることがあります。

Q2. 健康診断で異常が出たらすぐ脳の検査が必要ですか?

A2. 異常値の種類や数値によって異なります。まずは内科医に相談し、必要ならMRIやMRAの検査を受けましょう。

Q3. 家族が脳梗塞になりました。自分も検査を受けた方がいいですか?

A3. はい。家族歴は重要なリスク因子です。特に高血圧や不整脈のチェックは早めに行いましょう。

Q4. 自覚症状がなくても脳梗塞になることはありますか?

A4. あります。高血圧や心房細動などの「沈黙の病気」は、症状が出にくいため注意が必要です。

Q5. 若くても脳梗塞になりますか?

A5. なります。特に20代〜40代の働き盛りでも、喫煙・高血圧・過労が重なると発症のリスクがあります。

Q6. 脳梗塞が疑われた場合、どこに相談すればよいですか?

A6. すぐにかかりつけ医または脳神経内科・脳神経外科へ。急を要する場合は、119番通報で救急病院へ向かってください。

まとめ:脳梗塞の原因と相談は早ければ早いほど効果的

脳梗塞は決して突然の出来事ではなく、日常生活の積み重ねが引き金になる病気です。だからこそ、「予防」と「早期の相談」が何よりも大切です。

-

原因は生活習慣病や心疾患、喫煙などの身近な要因にあり、

-

相談は症状が出る前、違和感を感じたとき、そして定期健診の結果を見たときがベストタイミング。

早めの気づきと行動が、命と生活の質を守る第一歩となるのです。

外部リンク(参考):

脳卒中予防十か条|日本脳卒中協会

厚生労働省 生活習慣病予防