【脳梗塞の症状を相談するなら今すぐ知るべき17のサインと対応法】

目次

脳梗塞とは何か?

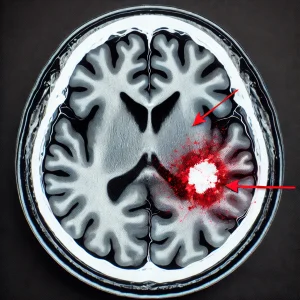

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳細胞が酸素不足になって死んでしまう病気です。脳細胞は非常に酸素を必要とする組織なので、血流が止まると数分でダメージを受け始めます。日本では高齢化に伴い、脳梗塞の発症数が増加しており、後遺症の原因としても大きな割合を占めています。

脳梗塞の主なタイプ

脳梗塞にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や対策が異なります。

ラクナ梗塞

脳の奥深くにある細い動脈が詰まるタイプ。高血圧が主な原因です。

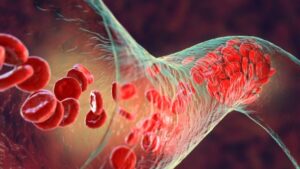

アテローム血栓性梗塞

動脈硬化によって大きな血管が詰まるタイプで、比較的ゆっくり進行します。

心原性脳塞栓症

心臓の不整脈などでできた血栓が脳に流れて詰まるタイプ。突然の発症が多く、重症化しやすい傾向があります。

脳梗塞の初期症状とは?

脳梗塞の症状は突然現れることが多く、その見極めが命運を分けます。以下のような症状が出たら、すぐに相談が必要です。

一時的な手足のしびれや麻痺

片側の手や足が動かしづらい、しびれるなどの症状が出たら要注意です。これは脳の一部の血流が一時的に悪くなっているサインかもしれません。

言葉が出ない・理解できない

会話ができない、相手の言うことが理解できないといった言語障害も初期症状です。これらは「失語症」の一種で、脳の言語を司る領域が影響を受けている可能性があります。

視野が欠ける・見えにくい

片目または片側の視界が見えにくくなるのも脳梗塞の兆候です。特に見落とされがちな症状ですが、早期の判断が求められます。

症状が出たときの適切な相談先とは?

脳梗塞の疑いがある場合、早期の医療相談が命を救う鍵です。症状が軽く見えても、放置すると取り返しのつかない後遺症につながることも。以下のような相談先を知っておくことで、いざという時に素早く対応できます。

まずは救急かかりつけ医に連絡

脳梗塞は時間との勝負です。特に「FASTチェック(顔のゆがみ、腕のまひ、言語障害、時間)」に当てはまる症状があれば、すぐに119番で救急要請をしましょう。

-

かかりつけ医がいる場合は、営業時間内であれば直接連絡しても良いですが、症状が重い場合は迷わず救急車を呼ぶことが優先です。

専門科目は「脳神経内科」「脳神経外科」

診断と治療は、脳神経内科や脳神経外科が専門です。脳の状態をCTやMRIで詳細に診断し、必要に応じて血栓溶解療法などの迅速な治療が施されます。

-

大きな病院や救急対応可能な脳卒中センターを探しておくと安心です。

地域包括支援センターや相談窓口の活用

高齢者や介護を担う家族の方には、地域包括支援センターも頼れる存在です。医療機関の紹介だけでなく、生活支援やリハビリ施設の案内など幅広い支援を提供しています。

相談前に準備しておくべき情報とは?

限られた診察時間で正確な診断を受けるためには、以下の情報をあらかじめ整理しておくことが非常に重要です。

症状の出現時間・状況

医師が脳梗塞の種類を判断する上で、「最終正常確認時刻」が非常に重要です。症状が突然なのか、徐々に現れたのか、その違いでも治療法が変わる可能性があります。

-

いつ、どのような状況で症状が出たのか

-

続いている時間や改善の有無

を明確に伝えましょう。

現在の持病や服用中の薬の情報

持病(高血圧、糖尿病、不整脈など)や、日頃飲んでいる薬も必ず伝えてください。特に**抗血栓薬(ワーファリン、アスピリンなど)**の有無は、治療方針に大きく関わってきます。

-

お薬手帳や健康診断の結果があれば持参を

相談が遅れるとどうなるのか?

脳梗塞の治療では、発症から4.5時間以内に血栓を溶かす「t-PA療法」が適応される可能性があります。時間を過ぎてしまうと、選択肢が限られ、後遺症が残るリスクが高くなります。

以下の表は、相談の遅れによる影響の一例です:

| 時間経過 | 対応可能な治療法 | 後遺症のリスク |

|---|---|---|

| 発症から3時間以内 | t-PA療法、カテーテル手術など | 後遺症の可能性が低い |

| 3〜6時間以内 | 状況によりt-PA可能、もしくは手術 | 中等度の後遺症リスク |

| 6時間以降 | 薬物療法や対症療法中心 | 高度な後遺症や命の危険 |

脳梗塞の再発予防と生活改善のヒント

相談後の生活習慣の見直しは、再発を防ぐ上で欠かせません。

食事・運動・禁煙の重要性

-

減塩とバランスの良い食事:高血圧対策として特に重要

-

有酸素運動:ウォーキングや軽いジョギングが効果的

-

禁煙と節酒:血管へのダメージを防ぐ第一歩です

定期的な健康診断と相談の継続

一度相談したら終わりではありません。定期的な診断とフォローアップが再発予防のカギです。

-

定期的なMRIや血液検査

-

血圧や血糖値の家庭測定と記録

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳梗塞の症状は一時的でも相談すべき?

A1. はい。 一時的でも「一過性脳虚血発作(TIA)」の可能性があり、放置すると本格的な脳梗塞につながることがあります。

Q2. 夜間や休日に症状が出た場合は?

A2. 躊躇せず119番で救急車を呼びましょう。救急外来での対応が可能です。

Q3. 何科に相談するのが正しい?

A3. 脳神経内科または脳神経外科が適切です。迷う場合は、総合病院の窓口に相談して案内を受けましょう。

Q4. 親が高齢で症状が軽いように見えるのですが、相談すべき?

A4. はい。軽い症状でも放置せずに相談しましょう。特に高齢者は重症化しやすく注意が必要です。

Q5. 相談する際の準備として何をすべき?

A5. 発症時刻、症状、既往歴、服薬情報をメモしておきましょう。

Q6. 相談だけでも病院に行っていいの?

A6. はい、可能です。特に症状が気になる場合は自己判断せず、専門家に意見を求めましょう。

まとめ:脳梗塞の症状を感じたら、すぐに専門家へ相談しよう

脳梗塞の症状は「突然」であり、「見逃されやすい」ものも多くあります。手足のしびれ、言葉が出ない、片側の視界異常など、どれも見過ごすことはできません。

最も大切なのは、「迷ったらすぐ相談すること」。命を守る最初の一歩は、「違和感を感じた瞬間に、医療機関に連絡を取る」ことです。

外部リンク(参考):

日本脳卒中学会 公式サイト