脳梗塞の症状とは?相談すべきタイミングと対処法15選

目次

脳梗塞の症状とは?相談すべき15のポイントを徹底解説

脳梗塞は、ある日突然、私たちの生活を一変させてしまう重大な病気です。「手足がしびれる」「言葉が出ない」など、最初はちょっとした違和感でも、それは脳からのSOSかもしれません。今回は、「脳梗塞の症状 相談しよう」というキーワードに沿って、早期発見と適切な相談・対処の重要性をわかりやすく解説します。

脳梗塞とは何か:基本的な理解

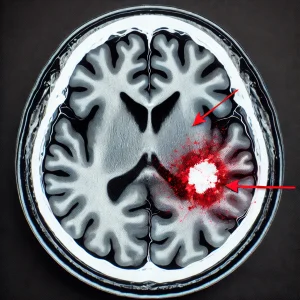

脳梗塞の定義と種類(虚血性・出血性)

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで血流が途絶え、脳の一部が壊死してしまう状態を指します。大きく分けて以下の2種類に分類されます。

-

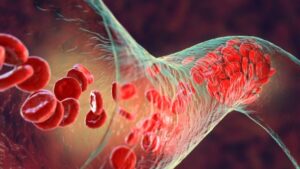

虚血性脳梗塞:血栓や動脈硬化によって血管が狭くなり、血流が止まるタイプ。

-

出血性脳卒中(脳出血):脳内の血管が破れて出血を引き起こすタイプ。

この記事では特に「虚血性脳梗塞」の症状に焦点を当てて説明します。

発症メカニズムとリスクファクター

脳梗塞の主な原因は動脈硬化です。以下のような生活習慣や疾患がリスクを高めます。

-

高血圧

-

糖尿病

-

高脂血症

-

喫煙

-

心房細動などの不整脈

高齢者だけでなく、働き盛りの世代でも注意が必要です。

初期症状の見分け方:見逃してはいけないサイン

「ただの疲れかな?」と見逃されがちな初期症状ですが、実は命に関わるサインかもしれません。以下に、相談すべき代表的な症状を紹介します。

顔の左右のゆがみや麻痺

鏡を見たとき、片側だけ口角が下がっている、目元が垂れている場合は要注意。顔の筋肉を司る神経が障害されている可能性があります。

言葉が出ない・ろれつが回らない

会話の途中で急に言葉が詰まる、発音が不明瞭になるといった現象も、脳の言語中枢がダメージを受けているサインです。

手足のしびれ・脱力感

片側の手や足が動かしづらくなったり、感覚が鈍くなったりする場合は、すぐに医師へ相談を。

視界がぼやける・二重に見える

片目もしくは両目で視界が歪む、見えづらくなる場合も脳梗塞が疑われます。

めまい・ふらつき・意識障害

立っていられないほどのふらつき、歩行困難、あるいは突然の意識消失も非常に危険です。

相談のタイミング:いつ、誰に相談すべきか?

すぐに救急車を呼ぶべき症状とは

以下のような症状が現れたら、迷わず「119番」に通報してください。

-

話せない・反応が鈍い

-

手足が動かせない

-

視界の急激な変化

-

顔面の麻痺

このような場合、一刻も早い治療が必要です。「時間は脳」、つまり治療が遅れるほど脳のダメージが広がっていきます。

家族や職場で気づいたときの対応法

本人が自覚していないケースも多いため、周囲の人が早く異変に気づくことが重要です。

-

顔のゆがみを見つけたら、口角の左右差を確認

-

手を前に出してもらい、片手が下がるかどうかチェック

-

簡単な会話で発音や反応を確認

これらの簡易チェックを活用して、異常があればすぐに医療機関へ連絡しましょう。

相談窓口と受診の流れ

以下の方法で医療機関にアクセスできます:

-

緊急性が高い場合:救急車(119番)

-

日中に軽度な症状が続く場合:かかりつけ医または脳神経外科

-

夜間や休日:地域の救急相談センター(#7119 など)

症状が軽いときの注意点

一過性脳虚血発作(TIA)の危険性

一時的に症状が現れ、数分から数十分で消える「TIA(Transient Ischemic Attack)」は、脳梗塞の前触れです。症状が消えても、2日以内に本格的な脳梗塞を発症する可能性が高いため、必ず受診を。

自己判断が招く遅れのリスク

「しばらく様子を見よう」と放置するのは非常に危険です。脳細胞は数分単位で死んでいくため、自己判断で放置せず、少しでもおかしいと感じたら相談を。

脳梗塞が疑われる場合の応急処置と準備

発症時にすべきこととやってはいけないこと

すべきこと:

-

安静にさせる

-

救急車をすぐに呼ぶ

-

時刻を記録しておく(発症時間)

やってはいけないこと:

-

無理に動かす

-

食べ物や水を与える(誤嚥の恐れ)

-

自分で病院に運転して行こうとする

救急隊への伝え方・情報のまとめ方

救急隊に以下の情報を伝えるとスムーズに処置が行えます:

-

発症した時間

-

現在の症状(例:右手が動かない、言葉が出ない)

-

服用中の薬

-

既往歴(高血圧、糖尿病など)

予防のためにできること

食生活と生活習慣の見直し

-

塩分控えめの食事

-

野菜と魚中心の和食

-

アルコールは適量に

-

禁煙と節酒

定期的な健康診断と血圧管理

血圧や血糖、コレステロールの管理は最も重要です。定期的な健康診断を受け、数値を記録・管理する習慣をつけましょう。

ストレスとの上手な付き合い方

-

適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)

-

睡眠の質を高める

-

趣味やリラックス時間を設ける

再発予防とリハビリテーション

薬物療法と通院管理

脳梗塞後は、血液をさらさらにする薬や血圧を下げる薬を継続して服用する必要があります。主治医の指示に従い、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

家庭でのリハビリとサポート体制

-

発話訓練やリハビリ運動

-

家族の見守りとメンタルケア

-

必要に応じて福祉サービスを活用

脳梗塞の相談先まとめ

地域の相談窓口・医療機関

-

地域包括支援センター

-

保健所の健康相談窓口

-

脳卒中センターや専門病院

オンライン医療相談の活用方法

近年では、スマホやPCから医師に相談できるサービスも普及しています。「脳梗塞かも?」と感じたら、ビデオ通話で症状を伝えるだけで初期対応のアドバイスが受けられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳梗塞と脳出血の違いは?

A1. 脳梗塞は血管が詰まる、脳出血は血管が破れるという違いがあります。

Q2. 若くても脳梗塞になりますか?

A2. はい。生活習慣やストレス、遺伝的要因などで若年層にも発症します。

Q3. 脳梗塞の前兆を見分ける方法は?

A3. 手足のしびれ、言葉のもつれ、顔のゆがみなどが一時的に出る場合は前兆の可能性があります。

Q4. 家族が発症した場合、どうすればいいですか?

A4. すぐに119番。発症時間と症状をメモし、落ち着いて行動しましょう。

Q5. どんな医療機関を受診すべきですか?

A5. 脳神経外科や脳卒中専門病院が最適です。地域の救急相談窓口も利用できます。

Q6. 相談だけでも病院へ行っていいの?

A6. もちろんです。症状が軽くても相談・受診することで重大な発作を防げます。

まとめ:早期発見・相談が命を救う

「脳梗塞の症状 相談しよう」と思ったときこそ、まさに行動のタイミングです。少しでも違和感を覚えたら、自己判断せずに早めに専門機関へ相談を。命を守る第一歩は「気づき」と「行動」です。あなたと大切な人の健康を守るために、日頃から備えておきましょう。

外部リンク:

日本脳卒中協会 – 脳卒中の予防と対策