【早期発見が命を救う】脳卒中 症状 相談ガイド|症状・対処・相談先を完全解説

目次

【早期発見が命を救う】脳卒中 症状 相談ガイド|症状・対処・相談先を完全解説

脳卒中とは?脳の緊急事態を正しく知ろう

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳細胞が壊死し、重い後遺症や死に至る危険性がある疾患です。日本では年間約30万人が脳卒中を発症し、そのうち約6万人が命を落としています。

**「時間との勝負」**と言われるほど、早期発見と適切な対応が命を守るカギになります。

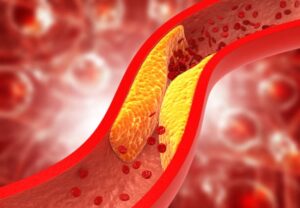

脳梗塞と脳出血の違いとは?

脳卒中には大きく分けて3つのタイプがあります:

-

脳梗塞:血管が詰まることで脳に酸素が届かなくなる(約7割を占める)

-

脳出血:血管が破れて脳内に出血する

-

くも膜下出血:脳を覆う膜の下に出血が広がる(突発的な激しい頭痛が特徴)

どのタイプも突然発症し、命に関わるため、すぐに医療機関に相談・受診する必要があります。

脳卒中のリスク要因と予防の基本

主なリスク要因は以下の通りです:

-

高血圧

-

糖尿病

-

脂質異常症

-

喫煙・過度な飲酒

-

運動不足

-

心房細動などの不整脈

日頃の生活習慣の見直しが、予防の第一歩です。特に40代以上の方は、定期的な健康診断と血圧管理が非常に重要です。

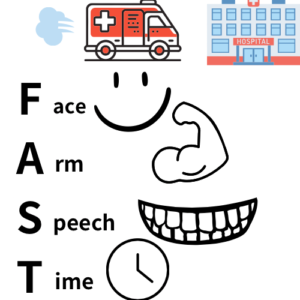

早期発見がカギ!脳卒中の代表的な症状一覧

脳卒中の症状は突然現れることが多く、発症直後の行動がその後の人生を大きく左右します。

片側の手足のしびれや麻痺

「片方の手が急に動かなくなった」「足がもつれて転びそうになった」など、片側だけの異変があれば脳卒中の可能性があります。

ろれつが回らない・言葉が出ない

言葉が詰まる、意味不明なことを話す、言いたいことが出てこないといった言語障害も、脳に異常が起きているサインです。

視界が狭くなる・二重に見える

突然片目が見えにくくなる、視野が欠ける、ものが二重に見えるという症状は脳の視覚野の障害が考えられます。

激しい頭痛や意識障害

くも膜下出血の場合、経験したことのないような強烈な頭痛とともに意識がもうろうとすることがあります。これは命の危険を示す警告です。

症状が出たときの対応フロー

時間が命を分けるため、迷わず行動に移すことが必要です。

一刻も早く救急車を呼ぶべき理由

「おかしい」と感じたら、ためらわずに119番通報しましょう。救急車なら脳卒中対応のある病院に直行できるため、最適な治療を最短で受けられます。

自分でできる応急処置とやってはいけないこと

【やって良いこと】

-

横に寝かせる(嘔吐や意識消失に備える)

-

呼吸・意識を確認し続ける

-

会話を試みて様子を観察する

【やってはいけないこと】

-

自分で車を運転して病院に行く

-

症状を軽視して様子を見る

-

安易に薬を飲む

脳卒中が疑われるときに相談すべき場所

脳卒中の症状に気づいた時、相談できる場所をあらかじめ把握しておくと安心です。

緊急時:救急外来・脳神経外科

すぐに症状がある場合は、脳卒中センターを持つ病院の救急外来へ。夜間・休日でも対応している医療機関を家族で確認しておきましょう。

発作後:かかりつけ医・地域包括支援センター

軽度の症状が治まった後も、早期にかかりつけ医や神経内科を受診することで、再発リスクを抑えられます。地域包括支援センターでは介護や相談窓口の紹介も可能です。

オンライン相談や電話相談の活用

民間の医療相談サービスや、地域の健康相談窓口など、非対面でも相談可能な体制が整ってきています。高齢者や一人暮らしの方も安心して利用できます。

高齢者や一人暮らしの方が備えるべきこと

高齢者や単身生活の方にとって、脳卒中は特にリスクの高い疾患です。しかし、日常生活の中でいくつかの対策を講じることで、発見の遅れや重症化を防ぐことができます。

見守りサービスや緊急通報機の導入

最近では、自治体や民間企業が提供する「見守りサービス」が充実しています。

例:

-

緊急ボタン付きの端末(首掛け型・据え置き型)

-

IoTセンサーによる動作監視

-

定時の電話・メール通知

特に、発作時に自力で通報が難しい場合に備えて、ワンタッチで救急要請ができる機器の導入は命を守るために効果的です。

家族や近隣住民への情報共有

万が一の際、迅速に助けてもらえるように情報を共有しておくことも大切です。

-

持病・薬のリストを冷蔵庫や玄関に掲示

-

キーパーソンの連絡先を明示

-

定期的に安否確認を行う仕組みづくり

特に、高齢世帯が多い地域では、地域ぐるみの見守り体制が重要です。

脳卒中経験者の再発予防と生活管理

脳卒中を一度経験した人は、5年以内に再発するリスクが高いといわれています。再発を防ぐためには、医療的フォローと生活習慣の見直しが不可欠です。

定期検診と生活習慣の見直し

再発予防のポイントは以下の通り:

-

定期的な血圧・血糖・コレステロール値の管理

-

禁煙・節酒

-

毎日の軽い運動(ウォーキングやストレッチ)

-

バランスの取れた食事(減塩・低脂質)

医師の指導のもと、自分に合った健康管理プランを立てましょう。

リハビリと日常生活のサポート体制

身体の一部に麻痺や言語障害が残っている場合、継続的なリハビリが不可欠です。また、介護や生活支援サービスを受けることで、無理なく自立した生活が続けられます。

-

通所リハビリ(デイケア)

-

訪問リハビリ

-

福祉用具のレンタル・購入補助

相談前に知っておきたいQ&A【よくある質問】

Q1. どんな症状が相談対象になるの?

A1. 「手が動かない」「言葉がうまく出ない」「片目だけ見えにくい」など、一過性でも明らかに普段と違う症状があれば、必ず相談対象です。

Q2. 相談はいつ、どこですれば良いの?

A2. 緊急性がある場合は救急外来へ。軽度であっても、なるべく24時間以内に神経内科や脳神経外科を受診しましょう。

Q3. 保険適用や費用負担はどうなる?

A3. 救急搬送や検査・治療のほとんどが健康保険の対象になります。高額療養費制度や介護保険の活用も可能なので、社会福祉士に相談すると安心です。

【体験談】症状に気づいて命が助かった事例

事例1:会社員がZoom会議中に異変を察知

40代男性が会議中に片方の顔が下がり、ろれつが回らない様子に同僚が気づき、即119番通報。救急搬送後、脳梗塞の早期治療で後遺症なしで回復しました。

事例2:高齢女性、息子の電話で救命に成功

一人暮らしの70代女性が「頭が重い」と息子に電話。違和感を覚えた息子が訪問し異常に気づいて通報。くも膜下出血で緊急手術、命が助かる結果に。

相談先リスト:全国の脳卒中相談窓口

| 名称 | サービス内容 | 連絡先 |

|---|---|---|

| 脳卒中センター(各地域の総合病院) | 救急対応・入院・リハビリ | 各地域の医療機関検索で確認 |

| 地域包括支援センター | 介護相談・支援サービスの案内 | 市町村役場にて窓口案内あり |

| 日本脳卒中協会 | 脳卒中に関する情報提供・予防活動 | https://www.jsa-web.org |

| 救急安心センター(#7119) | 医療相談・救急の要否判断 | 全国共通・一部地域を除く |

| オンライン医療相談サービス | スマホ・PCから相談可能 | 各民間サイトにて提供中 |

まとめ:迷ったらすぐ相談、命を守る選択を

脳卒中は一刻を争う命のリスクです。症状に気づいたとき、「大丈夫かも」と思ってしまいがちですが、それが後遺症や命取りに直結することもあります。

-

「おかしい」と思ったら、すぐ相談

-

高齢者や家族には見守り対策を

-

再発予防には生活習慣の見直しを

迷った時こそ、相談が命を救う第一歩です。

外部リンク参照: