【脳卒中の初期症状と予防】

【脳卒中になりやすい人と季節】

脳卒中になりやすい人の特徴

- 高血圧

脳卒中の最も大きな危険因子で、特に脳出血や脳梗塞のリスクが高まります。 - 糖尿病

血管にダメージを与え、動脈硬化を進行させるため、脳卒中のリスクが高まります。 - 脂質異常症(高コレステロール血症)

動脈硬化を引き起こし、血管が詰まりやすくなる要因となります。 - 喫煙

血管を収縮させ、血液の粘度を高めることで、脳卒中の発生リスクを増加させます。 - 肥満

高血圧や糖尿病などのリスク要因を合併することが多く、脳卒中につながります。 - ストレスや運動不足

血圧の上昇や血液循環の悪化を引き起こし、脳卒中のリスクを高めます。 - 心房細動

心臓から血栓が脳に飛ぶことで起こる脳塞栓症のリスクが高くなります。

季節と脳卒中の関係

1. 冬季(リスクが高い季節)

冬は特に脳卒中が増える時期とされています。以下の理由があります:

- 寒冷刺激による血圧上昇

寒い環境にさらされると、血管が収縮して血圧が上がります。これが脳出血や脳梗塞を引き起こしやすくなります。 - 脱水傾向

冬は暖房などの影響で体内が乾燥しやすく、血液が粘りやすくなります。 - 心血管系の負担

冬の寒さや体温調節のために心臓への負担が増えます。

2. 夏季

夏は冬ほどリスクは高くありませんが、次の点に注意が必要です:

- 脱水症状

汗を多くかくことで血液が濃縮され、血栓ができやすくなります。 - 熱中症との関係

熱中症が原因で脱水や血圧の変動が起こり、脳卒中リスクが高まることがあります。

3. 春季・秋季

これらの季節はリスクが比較的安定していますが、注意が必要な要因があります:

- 気温差

春や秋の急激な気温変化が血圧の変動を招き、脳卒中リスクを高める可能性があります。

予防策

- 血圧管理

定期的に血圧を測定し、高血圧が疑われる場合は医師の指導を受ける。 - 水分補給

脱水を防ぐため、冬や夏でも意識的に水分を取る。 - 適度な運動

血流を改善し、動脈硬化の進行を防ぐ。 - 防寒対策

冬場は特に外出時の防寒を徹底し、寒暖差の大きい環境を避ける。 - 禁煙と節酒

血管への負担を減らすために重要です。 - ストレス管理

精神的な負担を減らし、リラックスする時間を作る。

脳卒中は季節ごとの対策が特に重要です。予防を心がけ、早期の兆候(顔のゆがみ、言葉のもつれ、片側の手足の力の低下など)があれば速やかに医療機関を受診することが大切です。

【脳卒中の初期症状は】

脳卒中の主な初期症状

脳卒中は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの種類によって症状が若干異なりますが、共通して以下の症状が見られることが多いです。

1. 突然の顔や体の片側の麻痺やしびれ

- 顔、腕、脚の片側に力が入らない、または動かしにくくなる。

- 特に片方の腕が急に下がるような動きが特徴的。

- 笑顔を作ろうとしても、片側の口角が下がったままになる。

2. 突然の言語障害

- 言葉がはっきり出てこない、または話す内容が理解できない。

- 他人の言葉が聞き取れなくなる場合もある。

- 意識はあるが、発音が不明瞭になる(ろれつが回らない)。

3. 突然の視覚障害

- 両目または片目で突然物が見えにくくなる。

- 視野の一部が欠ける(視野欠損)。

- 物が二重に見える(複視)。

4. 突然のめまいやバランス障害

- 強いめまい、ふらつきが起こり、まっすぐ立てなくなる。

- 歩行が困難になり、倒れそうになることがある。

5. 突然の激しい頭痛

- 原因不明の激しい頭痛が突然起こる。

- 特にくも膜下出血では、「今までに経験したことがないほどの激痛」と表現されることが多い。

- 吐き気や嘔吐を伴う場合もある。

6. 意識障害

- 意識がぼんやりする、混乱状態になる。

- 突然意識を失う場合もある。

脳卒中の種類ごとの特徴的な症状

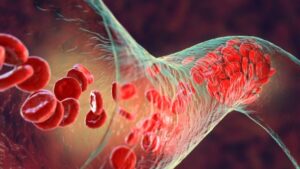

脳梗塞(血管が詰まる)

- 麻痺やしびれが徐々に進行することが多い。

- 言語障害や視覚障害が顕著。

脳出血(血管が破れる)

- 突然の激しい頭痛を伴うことが多い。

- 意識障害が早期に現れる場合がある。

くも膜下出血(脳の表面で出血)

- 突然の「ハンマーで殴られたような」激しい頭痛。

- 嘔吐や意識の消失が初期から見られることが多い。

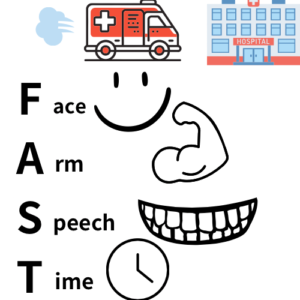

FASTテストによる簡易チェック

脳卒中が疑われる場合、以下の「FAST」テストを実施すると迅速に判断できます:

- F(Face: 顔の左右非対称)

笑顔を作ってもらい、顔が左右対称か確認する。 - A(Arms: 腕の片側麻痺)

両腕を上げてもらい、片腕が下がるかどうか確認する。 - S(Speech: 言葉の異常)

簡単な言葉を話してもらい、発音や言葉の理解に問題があるか確認する。 - T(Time: 時間)

症状が現れた時間を確認し、すぐに救急車を呼ぶ。

緊急対応が必要な理由

脳卒中の治療は「時間との勝負」です。発症後できるだけ早く病院に行くことで、血栓溶解薬(t-PA)などの治療を受けるチャンスが高まります。以下が目安のタイムラインです:

- 脳梗塞:発症後4.5時間以内にt-PA治療が可能。

- 脳出血・くも膜下出血:早期の血圧管理や外科的処置が必要。

まとめ

脳卒中の初期症状は突然現れることが特徴です。特に「片側の麻痺」「言語障害」「激しい頭痛」などの症状があれば、ためらわずに救急車を呼び、速やかに医療機関を受診してください。早期治療が命を救い、後遺症を最小限に抑える鍵となります。

【脳卒中の予防のポイント】

脳卒中予防のための重要なポイント

1. 血圧を管理する

高血圧は脳卒中の最大の危険因子です。

- 理想的な血圧:120/80 mmHg未満を目指す。

- 具体的な方法:

- 減塩を心がける(1日6g未満が推奨される)。

- バランスの良い食事を摂る(野菜、果物、全粒穀物を多く含む)。

- 定期的に血圧を測定し、異常があれば早めに医師に相談する。

2. 適正体重を維持する

肥満は高血圧や糖尿病など、脳卒中リスクの要因を引き起こします。

- 目標BMI:18.5~24.9が推奨されます。

- 具体的な方法:

- 摂取カロリーを適切に管理する。

- 定期的な運動(週に150分以上の中程度の有酸素運動)を行う。

3. 禁煙

喫煙は動脈硬化や血管収縮を引き起こし、脳卒中のリスクを大幅に高めます。

- 禁煙の効果:喫煙をやめることで1~2年後にはリスクが半減します。

- 禁煙の支援:禁煙外来やニコチン代替療法を利用すると成功率が上がります。

4. 適量の飲酒

過剰な飲酒は高血圧や心房細動を引き起こし、脳卒中のリスクを高めます。

- 目安:

- 男性:1日あたり20~30gのアルコールまで(日本酒1合、ビール500ml程度)。

- 女性:男性の半分程度が推奨されます。

5. バランスの良い食事

健康的な食生活は、動脈硬化や高血圧の予防に役立ちます。

- 積極的に摂りたい食品:

- 野菜や果物:カリウムが豊富で血圧を下げる効果がある。

- 魚:特に青魚に含まれるオメガ3脂肪酸が血管を健康に保つ。

- 全粒穀物:血糖値の急上昇を抑え、心血管リスクを低下させる。

- 控えたい食品:

- 塩分の多い食品(漬物、加工食品、インスタント食品)。

- 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を多く含む食品(揚げ物、スナック菓子)。

6. 定期的な運動

運動は血圧を下げ、血液循環を良くし、体重を管理するのに役立ちます。

- おすすめの運動:

- ウォーキング、ジョギング、水泳、自転車などの有酸素運動。

- 筋力トレーニングを週2回以上取り入れる。

- 目標:週150分以上の中強度の運動を目指す。

7. 心血管疾患の管理

心房細動や動脈硬化など、心血管疾患の予防と管理は脳卒中予防に直結します。

- 心房細動:定期的な心電図検査で異常をチェック。

- コレステロール管理:悪玉コレステロール(LDL)は100mg/dL未満が目標。

8. ストレス管理

ストレスは血圧を上昇させ、間接的に脳卒中リスクを高めます。

- 対策:

- リラックスする時間を作る(ヨガ、瞑想、趣味に取り組む)。

- 十分な睡眠を確保する(7~8時間)。

9. 糖尿病の予防と管理

糖尿病は動脈硬化のリスクを高めるため、厳格な管理が必要です。

- 血糖値管理:

- 空腹時血糖値を100 mg/dL以下に保つ。

- ヘモグロビンA1cを6.5%未満に保つことが目標。

10. 定期的な健康診断

自覚症状のないリスク因子(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)は定期的な検査で早期発見が重要です。

- 健康診断の頻度:年1回以上。

- 検査項目:血圧、血糖値、コレステロール値、心電図、頸動脈エコーなど。

早期兆候を見逃さないことも予防の一部

脳卒中の初期症状を知り、疑わしい症状が現れた場合はすぐに救急車を呼びましょう(FASTテストが有用)。

まとめ

脳卒中を予防するには、生活習慣の改善が最も重要です。特に、高血圧や喫煙などのリスク因子を積極的に管理し、健康診断を活用してリスクを早期に把握しましょう。また、家族歴がある場合は医師に相談し、より積極的な予防策を講じることが推奨されます。