【脳梗塞の予兆はあるのか】

一過性脳虚血発作(TIA)とは?

- TIAは「一時的な脳梗塞」とも呼ばれ、数分から数十分以内に消失する神経症状を指します。24時間以内に症状が完全に消えることが特徴ですが、これは重大な警告サインです。

- 特徴:

- 発症者の約15~30%が数日から数ヶ月以内に脳梗塞を発症すると報告されています。

- 早期治療を行えば、脳梗塞の発症リスクを大幅に減少させることが可能。

脳梗塞の主な予兆・初期症状

以下の症状が突然現れる場合は、脳梗塞やTIAの可能性があります。

1. 運動障害(筋力低下)

- 片側の麻痺:顔、腕、脚のいずれか一部または全体の力が抜ける(例:物が持てない、歩行困難)。

- 特に片側の手足や顔に現れるのが特徴。

2. 感覚異常

- 片側のしびれや感覚の鈍さ:顔や手足が突然しびれる。

- 触覚や痛覚が鈍くなることがある。

3. 言語障害

- 話せない:言葉が出てこない、または不明瞭な話し方になる。

- 理解できない:他人の話している内容が分からなくなる。

4. 視覚障害

- 視野の欠損:片側または両側の視野が突然欠ける。

- 視力低下:片目が突然見えなくなる(例:網膜梗塞)。

- 物が二重に見えることもある。

5. めまいとバランス障害

- めまい:突然の強いめまい、ぐるぐる回る感覚。

- 歩行困難:体のバランスを取れずにふらつく。

6. 頭痛

- 激しい頭痛:特に脳出血を伴う場合に多いが、脳梗塞でも発症することがある。

7. 意識障害

- ぼんやりする:一時的な混乱、意識低下、または意識喪失。

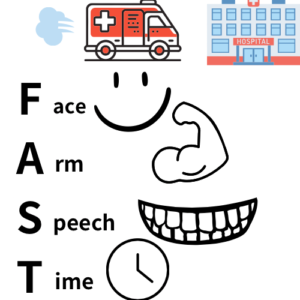

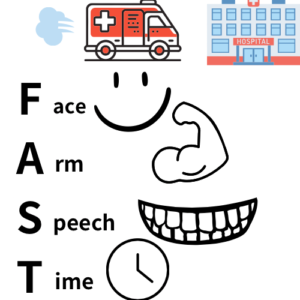

FASTの法則

脳梗塞の早期発見のために、FASTの法則が役立ちます。

- F(Face: 顔):顔の片側が下がる、笑顔が歪む。

- A(Arm: 腕):片方の腕が上げられない。

- S(Speech: 言葉):言葉が不明瞭、話せない、理解できない。

- T(Time: 時間):症状が出たらすぐに救急車を呼ぶ。

脳梗塞のリスク因子と警告サイン

脳梗塞の発症リスクを高める要因と、それに関連する予兆を以下にまとめます。

1. 心血管疾患や慢性疾患に関連する予兆

- 心房細動:不整脈により血栓が形成されるリスクが高まる。

- 高血圧:頭痛やめまいなどが現れることがある。

- 糖尿病:血糖コントロールが悪い場合、しびれや視覚異常が出ることがある。

2. 血流障害のサイン

- 頸動脈雑音:頸動脈狭窄により血流の乱れが聞こえることがある。

- 四肢の冷感や青白い肌:末梢血流障害のサイン。

3. ライフスタイル関連のリスク因子

- 喫煙:慢性的な酸欠状態や血管障害が進行。

- 飲酒過多:頻繁な頭痛や倦怠感が現れることがある。

- 肥満・運動不足:動脈硬化が進行するリスクが高い。

脳梗塞の予兆が現れた場合の対応

- すぐに医療機関を受診する:

- 予兆が消失しても、一過性脳虚血発作(TIA)の可能性があるため、必ず病院へ。

- 「脳卒中センター」や「脳神経外科」がある病院を選ぶとよい。

- 症状の発症時刻を記録:

- 血栓溶解療法(tPA)は発症から4.5時間以内が適応のため、発症時刻を記録しておく。

- 無理な動作を避ける:

- 救急車を呼ぶ:

- 時間を無駄にせず、速やかに医療機関へ搬送されることが重要。

予防のポイント

脳梗塞の予兆がある場合、以下の生活習慣の見直しも重要です。

- 血圧管理:高血圧の治療を継続する。

- 禁煙・節酒:血管のダメージを軽減する。

- 適度な運動:血流を良くする。

- バランスの取れた食事:塩分を控え、野菜・果物を多く摂取する。

- 定期健診:血圧、血糖値、コレステロール値をチェック。

結論:脳梗塞の予兆は、一過性脳虚血発作(TIA)として現れることが多く、早期の受診が発症リスクの低減に繋がります。FASTの法則を参考にして早期発見・早期治療を心がけましょう。

【脳梗塞の危険因子】

脳梗塞は、血管が閉塞して脳に血流が届かなくなることで発症します。その危険因子(リスクファクター)は、大きく以下の2つに分類できます:

- 修正可能な危険因子:生活習慣や医療管理で改善可能なもの。

- 修正不可能な危険因子:加齢や遺伝など、避けられない要因。

修正可能な危険因子

適切な治療や生活習慣の改善によってコントロールできる要因です。

1. 高血圧

- 最も重要な危険因子であり、血管壁にストレスを与え、動脈硬化や血管障害を引き起こします。

- リスク増加:血圧が140/90 mmHg以上の場合、脳梗塞のリスクが大幅に上昇。

- 対策:塩分制限(6 g未満/日)、降圧薬の服用。

2. 心房細動(AF)

- 不整脈により心臓内で血栓が形成され、脳へ移動して動脈を閉塞します(心原性脳塞栓症の主因)。

- リスク増加:心房細動がある場合、脳梗塞のリスクは5倍以上に上昇。

- 対策:抗凝固療法(ワルファリン、DOACなど)。

3. 糖尿病

- 高血糖が血管内皮を損傷し、動脈硬化を促進します。

- リスク増加:糖尿病患者は非糖尿病患者と比べて脳梗塞のリスクが約2~3倍高い。

- 対策:血糖コントロール(HbA1c値を7%未満に維持)。

4. 脂質異常症(高コレステロール血症)

- LDLコレステロールが高いと動脈硬化が進行し、血管が詰まりやすくなる。

- 対策:スタチンなどの脂質低下薬の使用、健康的な食生活。

5. 喫煙

- 喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進。血液凝固性も高める。

- リスク増加:喫煙者は非喫煙者と比べて脳梗塞のリスクが約2倍。

- 対策:禁煙。

6. 飲酒

- 過剰なアルコール摂取は高血圧や心房細動を引き起こし、脳梗塞リスクを高める。

- 対策:適度な飲酒(男性20~30g/日、女性10~20g/日まで)。

7. メタボリックシンドローム

- 内臓脂肪型肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症が複合的にリスクを高める状態。

- 対策:体重管理と定期的な運動。

8. 運動不足

- 血流が低下し、血栓が形成されやすくなります。

- 対策:ウォーキングや軽い有酸素運動を週に150分以上。

9. 食生活の問題

- 高塩分食、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取過多は動脈硬化を助長。

- 対策:野菜や果物を多く摂取する、DASH食や地中海食を実践。

10. ストレス

- 慢性的なストレスが交感神経を刺激し、血圧や血糖値を上昇させます。

- 対策:リラクゼーションや適度な休息を取り入れる。

修正不可能な危険因子

これらはコントロールできない要因ですが、リスクを把握することで適切な予防策を取ることができます。

1. 年齢

- 加齢とともにリスクが上昇し、特に60歳以上で顕著。

- 理由:動脈硬化が進行しやすい。

2. 性別

- 男性は女性よりも若年期の脳梗塞リスクが高い。

- 女性は閉経後にホルモンバランスの変化でリスクが増加。

3. 遺伝的要因

- 家族歴がある場合、遺伝的に動脈硬化や血栓形成のリスクが高いことがあります。

- 注意点:親や兄弟が若年で脳梗塞を発症している場合は特に注意が必要。

4. 人種・民族

- アジア人は西洋人と比べて高血圧による脳梗塞リスクが高い。

- 黒人やヒスパニック系は糖尿病や高血圧の影響を受けやすい。

脳梗塞のリスクスコア(CHA2DS2-VAScスコア)

特に心房細動がある患者の脳梗塞リスクを評価する指標です。

| 項目 |

スコア |

| 心不全 |

1 |

| 高血圧 |

1 |

| 年齢 ≥75歳 |

2 |

| 糖尿病 |

1 |

| 脳卒中またはTIA歴 |

2 |

| 血管疾患(心筋梗塞など) |

1 |

| 年齢 65~74歳 |

1 |

| 女性 |

1 |

- 合計スコアが高いほど、脳梗塞リスクが増加。

- スコアに応じて抗凝固療法の適応が判断されます。

脳梗塞の予防戦略

- 健康診断の定期受診:血圧、血糖、コレステロール値を定期的にチェック。

- 生活習慣の改善:禁煙、適度な運動、健康的な食生活。

- 薬物治療:高血圧、糖尿病、脂質異常症がある場合は医師の指示に従う。

- 早期の対応:一過性脳虚血発作(TIA)などの予兆を見逃さず、早めに受診する。

脳梗塞は多くの場合、危険因子を適切に管理することで予防が可能です。特に高血圧や心房細動などの主要なリスク要因をコントロールすることが、発症リスクを低下させる鍵となります。