【脳梗塞の種類について】

【脳梗塞の種類】

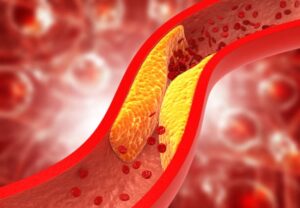

1. アテローム血栓性脳梗塞

(Atherothrombotic cerebral infarction)

原因:

- 動脈硬化による大血管の狭窄や閉塞。

- 頸動脈や椎骨動脈、脳内の主要な動脈に脂肪(アテローム)が蓄積し、血栓が形成される。

特徴:

- 比較的ゆっくり発症し、症状が徐々に進行することが多い。

- 朝起きたときや安静時に発症しやすい。

- 高血圧や糖尿病、高脂血症がリスク因子。

症状:

- 片麻痺、言語障害、視野欠損など、血流が遮断された領域に応じた症状。

2. 心原性脳塞栓症

(Cardioembolic stroke)

原因:

- 心臓にできた血栓が脳の血管に飛び、塞栓を引き起こす。

- 心房細動や心筋梗塞、心臓弁膜症が主な原因。

特徴:

- 急激に症状が発生し、発症が突然である。

- 血栓が比較的大きいため、脳の広い範囲に影響を及ぼす。

- 再発率が高い。

症状:

- 急激な片麻痺、意識障害、言語障害など。

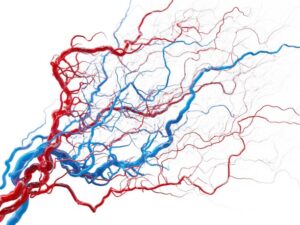

3. ラクナ梗塞

(Lacunar infarction)

原因:

- 脳内の細い動脈(穿通枝動脈)が閉塞することで発生。

- 動脈硬化や高血圧が主要な原因。

特徴:

- 比較的小さな梗塞が発生。

- 高齢者に多く、症状が軽い場合が多いが、繰り返すことで症状が蓄積。

症状:

- 軽度の片麻痺や感覚障害、運動失調など。

- 一般的に意識障害は少ない。

4. その他の脳梗塞

- 血管炎や血液疾患によるもの

血管炎や血栓性血小板減少症(TTP)、播種性血管内凝固症候群(DIC)などが原因となることがあります。 - 静脈性脳梗塞

静脈洞血栓症により脳の静脈血流が遮断され、発症します。頭痛やけいれんが主な症状。

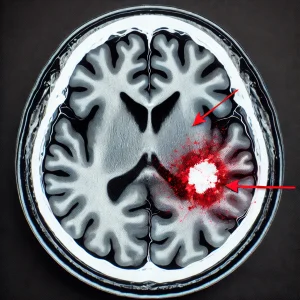

脳梗塞の診断と治療

診断:

- CTやMRIを用いて脳の血流や梗塞の範囲を評価。

- 超音波検査や心電図で原因を探る。

治療:

- 急性期治療

- 血栓溶解療法(t-PA療法):発症後4.5時間以内に適応される。

- 抗血小板薬や抗凝固薬の使用。

- 予防と慢性期治療

- 高血圧、糖尿病、脂質異常症の管理。

- 禁煙や適度な運動、食事療法。

リハビリテーションの重要性:

脳梗塞のリハビリは機能回復の要です。運動機能や日常生活動作(ADL)の向上を目指し、早期からリハビリを開始することが推奨されます。

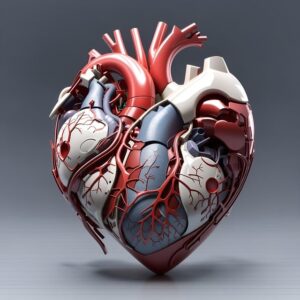

【脳出血の種類について】

1. 脳内出血(Intracerebral Hemorrhage, ICH)

原因:

- 高血圧が主な原因で、脳内の細い血管が破裂することが多い。

- 動脈硬化、脳動静脈奇形(AVM)、脳腫瘍、抗凝固薬の使用なども原因になる。

出血部位:

- 大脳基底核(最も多い)、視床、小脳、橋など。

特徴:

- 突然発症し、片麻痺、意識障害、言語障害などが起こる。

- 出血量や部位に応じて重症度が異なる。

症状:

- 片麻痺、感覚障害、頭痛、吐き気、意識障害、運動障害(小脳出血の場合)など。

2. くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage, SAH)

原因:

- 脳動脈瘤の破裂が最も多い原因。

- その他、脳動静脈奇形や外傷など。

特徴:

- 突然の激しい頭痛が主症状(「雷に打たれたような痛み」と表現されることも)。

- 若年層にも発生することがある。

- 再出血のリスクが高い。

症状:

- 激しい頭痛、吐き気、嘔吐、項部硬直(首が硬くなる)、意識障害、けいれんなど。

診断のポイント:

- CTスキャンでくも膜下腔への出血を確認。

- 髄液検査で血性の髄液が検出されることもある。

3. 硬膜下血腫(Subdural Hematoma)

種類:

- 急性硬膜下血腫

- 外傷によるものが多く、頭蓋骨と脳の間(硬膜下)に血液がたまる。

- 慢性硬膜下血腫

- 軽い外傷が原因で、数週間から数か月かけて症状が進行する。

特徴:

- 急性の場合は急激な意識障害や片麻痺を引き起こす。

- 慢性の場合、症状がゆっくり進行し、頭痛、物忘れ、軽い麻痺などが現れる。

診断:

- CTやMRIで硬膜下にたまった血液を確認。

4. 硬膜外血腫(Epidural Hematoma)

原因:

- 頭部外傷による頭蓋骨骨折に伴う出血が主な原因。

- 硬膜外(頭蓋骨と硬膜の間)に血液がたまる。

特徴:

- 一時的に意識が回復する「意識清明期」がみられることが多いが、その後急激に症状が悪化する。

- 放置すると脳ヘルニアを起こし致命的になることがある。

症状:

- 頭痛、吐き気、意識障害、片麻痺、けいれんなど。

5. 脳室内出血(Intraventricular Hemorrhage, IVH)

原因:

- 脳内出血が脳室内に広がる場合や、脳室内の血管が直接破れることが原因。

- 高血圧や脳動静脈奇形が関与する。

特徴:

- 脳脊髄液の循環障害を引き起こし、急性水頭症を合併することがある。

- 出血量が多い場合は重症化しやすい。

症状:

- 意識障害、頭痛、吐き気、瞳孔の異常、けいれんなど。

6. 脳幹出血(Brainstem Hemorrhage)

原因:

- 高血圧が主な原因で、橋などの脳幹部で出血が発生する。

特徴:

- 脳幹は生命維持に重要な機能を担うため、出血が少量でも重篤な症状を引き起こす。

- 呼吸停止や心停止に直結することがある。

症状:

- 意識障害、呼吸障害、四肢麻痺、眼球運動障害など。

診断と治療

診断:

- CTやMRIで出血部位や量を評価。

- 血管撮影で原因(動脈瘤や奇形など)を特定。

治療:

- 内科的治療

- 血圧管理や脳浮腫(むくみ)の軽減。

- 止血薬や脳圧降下薬を使用。

- 外科的治療

- 血腫除去術(開頭手術や内視鏡手術)。

- 動脈瘤クリッピングやコイル塞栓術。

脳出血は早期発見と適切な治療が重要です。また、リハビリテーションによる機能回復と再発予防のための生活習慣改善が必要です。

【脳血管障害の予防】

1. 生活習慣の改善

(1) 高血圧の管理

- 高血圧は脳卒中全体の最も大きなリスク因子です。

- 対策:

- 塩分を控える(1日6g未満を目指す)。

- 野菜や果物、低脂肪乳製品を取り入れた「DASH食」を実践する。

- 適度な運動を継続する(ウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動を週150分以上)。

- 禁酒または適量(男性で1日20g以下のアルコール、女性で10g以下)。

- 定期的に血圧を測定し、降圧薬を適切に使用。

(2) 食生活の見直し

- 動脈硬化や高脂血症を予防するための食事が重要です。

- 対策:

- 脂質の摂取をコントロール(飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を控える)。

- 魚(特に青魚)やオリーブオイルなど、良質な脂肪を摂取する。

- 野菜や果物、全粒穀物を多く摂取する。

- 加工食品や糖分を含む飲料を控える。

(3) 運動習慣の確立

- 適度な運動は血圧や血糖値、コレステロールを改善し、肥満の予防にもつながります。

- 推奨される運動:

- 有酸素運動(ウォーキング、サイクリング、スイミング)。

- 週に2回以上の筋力トレーニング。

- 無理なく続けられる運動を選び、少しずつ習慣化する。

(4) 禁煙

- 喫煙は動脈硬化を進行させ、脳卒中のリスクを大幅に高めます。

- 対策:

- 禁煙を目指し、必要に応じて禁煙外来を利用する。

- 受動喫煙もリスクとなるため、環境整備も重要。

(5) 飲酒の適度な管理

- 過剰なアルコール摂取は高血圧や動脈硬化を引き起こします。

- 対策:

- 男性で1日20g以下、女性で10g以下のアルコールを目安に。

- 飲みすぎに注意し、週に数日は休肝日を設ける。

2. 基礎疾患の管理

(1) 糖尿病のコントロール

- 糖尿病があると動脈硬化の進行が早くなり、脳卒中リスクが高まります。

- 対策:

- 血糖値の定期的な測定。

- 血糖コントロール(HbA1cを7.0%未満に保つ)。

- バランスの取れた食事と運動。

(2) 脂質異常症の治療

- 高LDLコレステロールや低HDLコレステロールは動脈硬化を促進します。

- 対策:

- 定期的な血液検査で脂質をチェック。

- 食事療法(青魚、ナッツ類、食物繊維を取り入れる)。

- スタチンなどの薬剤を使用する場合は医師の指示に従う。

(3) 心房細動の管理

- 心房細動があると心原性脳塞栓症のリスクが高まります。

- 対策:

- 不整脈の有無を早期に発見し、抗凝固療法を適切に受ける。

- 脈の不整を感じた場合は早めに受診。

3. ストレスと睡眠の管理

- 慢性的なストレスや睡眠不足は高血圧や肥満を悪化させます。

- 対策:

- 十分な睡眠を確保(1日7~8時間)。

- リラクゼーション法や趣味を通じてストレスを軽減。

- 定期的に心のケアを行う(カウンセリングやマインドフルネス)。

4. 定期的な健康診断の受診

- 脳卒中のリスク因子を早期発見し、適切に対処するために重要です。

- 推奨される検査:

- 血圧測定。

- 血液検査(血糖値、コレステロール)。

- 心電図検査(心房細動の有無を確認)。

- 頸動脈エコー(動脈硬化の評価)。

5. 緊急時の対応を知る

脳卒中が疑われる症状が現れた場合、迅速な対応が生存率と後遺症に大きく影響します。

FAST(ファスト)を覚える:

- F:Face(顔の左右非対称、笑顔ができない)。

- A:Arm(腕が上がらない、片方だけ力が入らない)。

- S:Speech(言葉が出ない、話が不明瞭)。

- T:Time(発症時間を記録し、すぐに救急車を呼ぶ)。

脳血管障害は生活習慣と疾患管理でかなりの割合が予防可能です。専門家と連携しながら健康的な生活を続けることが重要です。