【脳梗塞と首の後ろの痛みの関係について】

【首の後ろの痛みと脳梗塞の関連】

1. 脳梗塞と首の後ろの痛みの直接的な関連

脳梗塞自体が首の後ろの痛みを引き起こすケースは少ないですが、以下の場合に関連が考えられます:

椎骨脳底動脈系の脳梗塞

- 発生メカニズム:

椎骨動脈や脳底動脈の血流障害による脳幹、小脳への血流不足。 - 関連する痛み:

椎骨動脈は首を通るため、動脈が狭窄または閉塞すると、首の後ろや後頭部に痛みを感じることがあります。 - 付随する症状:

- めまい

- 吐き気

- 視覚障害(二重視など)

- 四肢の麻痺やしびれ

2. 脳梗塞以外の脳血管疾患による関連

首の後ろの痛みが以下の脳血管疾患と関連する場合があります:

頸動脈または椎骨動脈解離

- 原因:

動脈の壁が裂けて血液が入り込み、血管が狭窄または閉塞する状態。 - 特徴:

- 若年者や中年層に多い。

- 首の動きや外傷がきっかけになることがある。

- 症状:

- 首の後ろや後頭部の鋭い痛み。

- 突然の片側性の頭痛や頸部痛。

- その後、脳梗塞症状(片麻痺、失語症)が出ることがある。

くも膜下出血

- 原因:

主に脳動脈瘤の破裂。 - 特徴:

- 「突然の激しい後頸部痛」や頭痛が特徴。

- 痛みと同時に吐き気や意識障害が現れる。

- 注意点:

くも膜下出血は緊急対応が必要です。

3. 日常的な首の痛みと脳梗塞の間接的な関連

日常的な首の痛みがある場合、以下の点で脳梗塞との関連が考えられます:

血流障害のリスク

- 長時間のデスクワークや姿勢の悪さによる筋緊張が、椎骨動脈の血流を一時的に低下させる場合があります。

- 血流不足が脳梗塞の引き金になることはまれですが、既に動脈硬化が進行している場合、リスクが高まる可能性があります。

生活習慣病の影響

- 首の痛みを訴える人の中には、高血圧や肥満などの生活習慣病を持つケースが多く、これらが脳梗塞のリスク因子として働きます。

4. 病院を受診すべきサイン

首の後ろの痛みが以下の症状と一緒に現れた場合、速やかに医療機関を受診してください:

- 突然の片側の麻痺またはしびれ。

- 話しにくい、または言葉が理解しにくい。

- 視覚障害(視野欠損や二重視)。

- 激しいめまいやふらつき。

- 意識の混濁や失神。

- 突然の激しい頭痛または後頸部痛。

5. 予防と対応策

首の痛みがある場合でも、以下の対策を取ることで脳血管疾患のリスクを軽減できます:

- 生活習慣の改善:

- 血圧、血糖値、コレステロール値の管理。

- 禁煙・節酒。

- 適度な運動。

- 姿勢の改善:

- 長時間のデスクワーク時は定期的にストレッチを行う。

- 枕や椅子の高さを調整して首への負担を軽減。

- 基礎疾患の治療:

- 高血圧や糖尿病などの持病がある場合、しっかり管理する。

- 頸動脈エコー検査や血管撮影で血管の状態を確認する。

- 定期検診:

- 血管の健康状態を把握するために、健康診断や頸動脈エコーを受ける。

まとめ

首の後ろの痛みが脳梗塞や他の脳血管疾患に関連している場合は少ないですが、椎骨動脈解離やくも膜下出血など危険な病態を見逃さないことが重要です。特に、痛みと同時に神経症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。

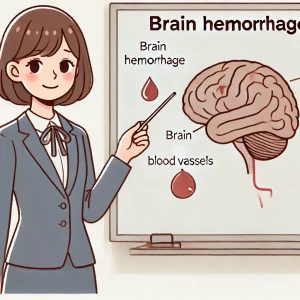

【ブルジンスキー兆候とは】

1. ブルジンスキー兆候の具体的な診察方法

患者が仰臥位(仰向け)になった状態で行います。

陽性所見の確認手順

- 医師が患者の頭部を持ち上げ、首を前屈させる(あごを胸に近づける動作)。

- 陽性反応:

- 首を前屈させた際に、患者が膝を反射的に曲げる(股関節と膝関節が屈曲する)。

- この動作は、髄膜炎に伴う髄膜刺激によって引き起こされます。

2. 髄膜炎とブルジンスキー兆候

- 髄膜炎(細菌性やウイルス性)は、脳や脊髄を包む髄膜の炎症です。炎症があると髄膜が過敏になり、首を動かすことで髄膜が引っ張られ、痛みや反射的な反応が引き起こされます。

- ブルジンスキー兆候の陽性率:

- 髄膜炎患者の一部で認められますが、感度・特異度は限定的です。

- 他の髄膜刺激症状(ケルニッヒ徴候や項部硬直)と合わせて評価します。

3. 他の関連する髄膜刺激症状

ブルジンスキー兆候以外にも、髄膜炎を診断するための所見があります:

1) 項部硬直

- 確認方法: 首を前屈させると、筋肉の強い硬直によって動きが制限される。

- 特徴: 髄膜刺激がある場合、患者は首を動かすことに強い痛みを伴います。

2) ケルニッヒ徴候

- 確認方法:

- 仰臥位で膝を直角に曲げた状態から膝を伸ばそうとすると、反射的に筋肉が抵抗を示す。

- 下肢を伸展させると痛みを訴える。

- 陽性反応: 髄膜刺激がある場合に確認される。

4. 鑑別診断での重要性

ブルジンスキー兆候や他の髄膜刺激症状が陽性の場合、以下の疾患を考慮します:

1) 髄膜炎

- 細菌性、ウイルス性、真菌性の可能性。

- 頭痛、発熱、悪寒、意識障害が伴うことが多い。

2) くも膜下出血

- 髄膜刺激症状が見られるが、頭痛が非常に強い(突然の激痛:雷鳴頭痛)。

3) 髄膜が関与する腫瘍や炎症

- 髄膜腫やサルコイドーシスなどが原因。

5. 診断における限界と補助検査

- ブルジンスキー兆候は、感度や特異度が高くないため、他の臨床所見や検査結果と合わせて評価します。

- 補助検査として、以下が重要です:

- 腰椎穿刺(脳脊髄液検査)

- 頭部CTまたはMRI

- 血液検査(炎症マーカーや感染症の原因特定)

6. まとめ

ブルジンスキー兆候は、髄膜炎や髄膜刺激症状を示唆する身体診察所見の1つです。髄膜炎やくも膜下出血などの疾患を疑う場合に重要な手がかりを提供しますが、単独での診断は不十分なため、他の症状や検査結果を総合的に評価する必要があります。