【脳梗塞の症状について 初期編】

目次

【脳梗塞の初期症状について】

1. 片側のしびれや麻痺

脳梗塞では、脳の片側が障害を受けることが多く、その影響で体の片側に症状が現れます。

- 特徴: 顔、腕、または脚の片側が突然しびれたり、力が入らなくなることが一般的です。

- 典型例: 顔の一方が垂れ下がる(顔面神経麻痺のような症状)。手足が持ち上げられなくなることもあります。

2. 言語障害

脳梗塞では言語を司る領域が影響を受けることがあり、話す能力や理解力に異常が出ます。

- 発話の異常: 言葉が詰まる、または意味のある言葉を発することが困難になる(構音障害)。

- 理解力の低下: 相手の話を正しく理解できなくなる。単純な指示にも反応できなくなる場合があります。

3. 視覚障害

視神経や視覚を司る脳の領域に異常が生じると、視覚障害が発生します。

- 症状の具体例: 片方の視野が欠ける(視野欠損)、ものが二重に見える(複視)、突然目が見えなくなるなど。

- 影響範囲: 両目ではなく、片目や一部の視界に限定されることが多いです。

4. めまいやふらつき

脳幹や小脳が関与する脳梗塞では、バランスを保つ機能が損なわれることがあります。

- 症状の特徴: 突然の強いめまい、ふらつき、または歩行困難。

- その他の異常: 四肢の協調運動ができなくなる場合もあります。

5. 激しい頭痛

脳梗塞自体は痛みを伴わないことが多いですが、例外的に強い頭痛が初期症状として現れる場合があります。

- 注意点: 特に、頭痛とともに嘔吐や意識障害が伴う場合は、脳出血やクモ膜下出血との鑑別が必要です。

6. 意識障害や認知の異常

脳の広範囲が影響を受けると、意識や認知機能に異常が出ます。

- 症状の詳細: 眠気、もうろうとした状態、反応が鈍くなるなど。場合によっては昏睡に至ることもあります。

- 軽度の症状: 時間や場所がわからなくなる、一時的な記憶障害など。

7. その他の症状

- 飲み込みが難しくなる(嚥下障害)。

- 急な息切れや呼吸困難(稀に起こる)。

脳梗塞の初期症状に気づいたら

脳梗塞は時間との戦いです。以下の行動が重要になります。

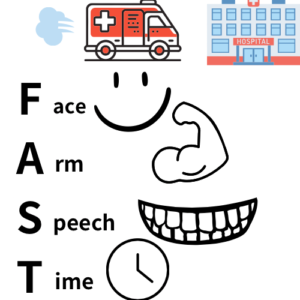

- FASTテストを行う

- Face(顔): 片方の顔が垂れ下がっていないか。

- Arms(腕): 両腕を上げられるか。片方が下がる場合は要注意。

- Speech(話し方): はっきり話せるか、言葉が詰まらないか。

- Time(時間): 症状が現れた時間を確認。迅速に医療機関に連絡する。

- 緊急通報を行う

症状が疑われたら、迷わず119番通報してください。発症から4.5時間以内であれば、血栓溶解療法(t-PA治療)が行える可能性があります。 - 無理な行動は避ける

症状が出ている本人や周囲の人が無理に動かないようにし、安静を保つことが重要です。

なぜ早期対応が重要か

脳梗塞では、発症後の迅速な治療が脳細胞の損傷を最小限に抑え、後遺症を軽減するカギとなります。時間が経つほど、治療の選択肢が限られ、回復の可能性が低下します。初期症状に気づいたら、即座に医療機関の助けを求めましょう。

【あれ?脳梗塞と思ったら?!】

1. 症状を確認する

脳梗塞の可能性がある場合、以下の症状をチェックしてください。

- 顔が片方だけ垂れ下がっている

- 片腕や片脚が動かせない、しびれを感じる

- 話し方が不明瞭、言葉が詰まる

- 視覚障害(片方が見えにくい、二重に見える)

- 強いめまいやふらつき

- 意識がもうろうとしている

これらの症状が一つでもあれば、迷わず緊急行動を取る必要があります。

2. 「FASTテスト」で確認する

FASTは脳卒中の初期症状を簡単に見分けるための方法です。

- F(Face: 顔)

顔の片側が垂れ下がっていないか。笑顔をお願いしてみてください。 - A(Arms: 両腕)

両腕を同時に上げられるか確認。片方が下がる場合は要注意。 - S(Speech: 話し方)

はっきりと話せるか、言葉が詰まらないかをチェック。 - T(Time: 時間)

症状が現れた時間を記録。医療機関に伝えるために正確に把握しましょう。

3. 緊急通報(119番)

脳梗塞の疑いがある場合、すぐに救急車を呼びます。

- 自分で病院に行こうとせず、救急車を利用するのが最適です。救急隊は適切な医療機関に患者を搬送する準備が整っています。

- 通報時に、疑わしい症状と発症時刻を伝えてください。

4. 応急処置と注意点

救急車を待つ間、次のことを心がけてください。

安静を保つ

患者を横向きに寝かせ、頭を少し高くすることで呼吸が楽になります。激しい動きや無理な姿勢を避けてください。

飲食は避ける

嚥下機能が低下している可能性があるため、食べ物や飲み物を与えないようにしてください。誤嚥のリスクがあります。

バイタルを観察

呼吸や意識の変化に注意し、必要に応じて心肺蘇生を準備します。

薬の有無を確認

持病がある場合、血圧や心臓の薬を服用している可能性がありますが、救急隊が到着するまでは新しい薬を飲ませないでください。

5. 病院での処置

救急搬送後、医療機関では以下のような検査や治療が行われます。

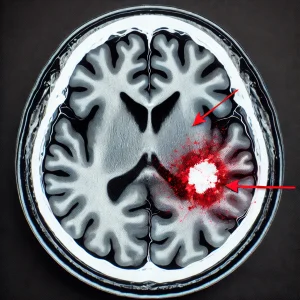

- CT/MRI検査で脳梗塞の有無や部位を確認。

- 発症後4.5時間以内の場合、t-PA療法(血栓溶解療法)が適用される可能性があります。

- 必要に応じて、血栓除去手術や血流を改善する治療が行われます。

6. 発症後の重要なポイント

脳梗塞は再発のリスクが高いため、以下の点にも注意してください。

- 症状が軽減しても、必ず医師の診断を受ける。

- 血圧や血糖値の管理を徹底する。

- 日常生活でのストレス管理や適度な運動を心がける。

早期の発見と対応が、脳梗塞の後遺症を最小限に抑えるための最も重要な要素です。疑わしい症状が少しでもあれば、ためらわずに行動してください。

【脳梗塞の退院後の生活に大切なこと】

1. 再発予防

脳梗塞は再発のリスクが高い疾患です。以下の項目を徹底することが必要です。

薬の服用

- 血液をサラサラにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)、血圧をコントロールする薬などを医師の指示通り服用します。

- 薬を自己判断で中断せず、定期的に診察を受けることが重要です。

血圧・血糖値・コレステロールの管理

- 血圧を140/90 mmHg以下に保つことを目標にします。家庭血圧計を活用して毎日測定します。

- 糖尿病の方は血糖値コントロールを徹底。HbA1cを目安に医師と相談します。

- コレステロールや中性脂肪を減らすために、脂肪分の少ない食事を心がけます。

禁煙と飲酒の制限

- 喫煙は脳梗塞の再発リスクを大幅に高めます。完全禁煙が推奨されます。

- アルコールは適量(男性で1日20g程度)に抑えるか、医師の指導に従ってください。

2. リハビリテーション

退院後も継続的なリハビリが後遺症の軽減に役立ちます。

運動療法

- 定期的なストレッチや軽い筋力トレーニングを行い、体力や可動域を維持します。

- 医師や理学療法士の指導のもと、無理のない運動を行いましょう。ウォーキングや水中歩行などが推奨されます。

作業療法

- 日常生活動作(ADL)の回復を目指す訓練を継続します。食事、着替え、入浴などを自立して行えるよう訓練します。

言語療法

- 言語障害がある場合、発話やコミュニケーションの練習を続けます。

- 家族との会話や簡単な日記を書くことで言葉の訓練になります。

心理的ケア

- 脳梗塞後、うつ状態やストレスが生じることがあります。必要に応じてカウンセリングや心理療法を受けることを検討してください。

3. バランスの取れた食生活

食事管理は再発予防と健康維持に直結します。

塩分制限

- 1日6g未満を目標に減塩します。味噌汁や漬物、加工食品の摂取を控えめにします。

脂肪と糖分の制限

- 動物性脂肪やトランス脂肪酸を減らし、魚やナッツなどの良質な脂肪を摂取します。

- 甘いお菓子や飲料を控え、食物繊維の多い野菜や果物を積極的に摂りましょう。

アルコールとカフェインの制限

- 適量にとどめ、医師の指導に従って摂取量を調整します。

4. 生活習慣の改善

定期的な運動

- 無理のない範囲で、日常的に体を動かします(週に3~5日、30分程度の運動が理想)。

規則正しい生活

- 十分な睡眠を確保し、睡眠時無呼吸症候群などがある場合は治療を受けます。

- ストレスを減らし、リラクゼーションや趣味に時間を使いましょう。

体重管理

- 標準体重を維持し、肥満やメタボリックシンドロームを予防します。

5. 周囲のサポートを活用する

脳梗塞後は一人で抱え込まず、家族や地域のサポートを活用しましょう。

家族との連携

- 家族が患者の状態を理解し、生活習慣の改善やリハビリを支える役割を担います。

- 日常生活で困難なことがあれば、すぐに相談できる関係を築きます。

地域資源や福祉制度の活用

- デイケアや訪問リハビリを利用して、外出の機会やリハビリを続ける環境を整えます。

- 介護保険制度を活用し、必要なサービスを受けます。

医療機関との連携

- 定期的に通院し、医師やリハビリ専門職の指導を受けます。

- 緊急時に対応できる医療体制を確認しておくと安心です。

6. 異変を見逃さない

以下の症状が現れたら、すぐに医師に相談または救急車を呼びましょう。

- 顔や手足のしびれ・麻痺が新たに出現または悪化

- 意識がもうろうとする

- 突然の激しい頭痛

- 話すことや飲み込むことが急に困難になる

退院後の生活は、再発予防とリハビリの継続が鍵です。医療スタッフや家族と協力しながら、自分のペースで健康的な生活を心がけましょう。