脳梗塞の初期症状は、脳のどの部位が影響を受けるかによって異なりますが、共通して突然発生し、進行が急速であることが特徴です。最も一般的な症状は、顔や手足の片側に起こる麻痺や脱力です。たとえば、片方の腕や脚が突然動かなくなったり、力が入らなくなったりします。また、顔の片側が垂れ下がるような表情の左右差もよく見られます。

言語に関する障害も初期症状として頻繁に起こります。言葉がうまく出てこない、話しても相手に意味が伝わらない、相手の話している内容が理解できないなどの症状が現れることがあります。これらは、脳の言語を司る部位(ブローカ野やウェルニッケ野)が損傷を受けた場合に起こります。

視覚障害も初期症状として現れることがあります。一部の患者では、片方の視野が突然見えなくなる「半側空間無視」や、視力が低下する症状がみられることがあります。また、めまいや平衡感覚の異常も初期症状としてよく挙げられます。これらの症状は、小脳や脳幹に影響が及んでいる場合に特に起こりやすく、歩行がふらつく、物が二重に見えるなどの形で現れることがあります。

意識障害や混乱も一部の患者で見られる症状です。突然ぼんやりとしたり、状況を理解できなくなったりする場合があり、重症例では意識を失うこともあります。また、頭痛は脳梗塞の一般的な症状ではありませんが、一部の患者では突然の激しい頭痛を伴うことがあります。これは特に、脳梗塞と同時に脳出血が起きている場合に関連します。

これらの症状が突然現れた場合、脳梗塞の可能性を考え、直ちに医療機関を受診することが重要です。時間が経つほど脳へのダメージが進行し、治療の選択肢が限られてしまうため、症状の出現から速やかに対応することが患者の予後に大きく影響します。

【家族がもしなったらどうするか】

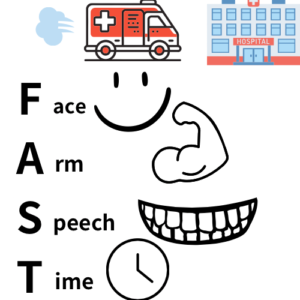

家族が脳梗塞を疑う症状を示した場合、迅速で適切な対応が非常に重要です。まず、症状が突然現れたかどうかを確認し、片側の手足の麻痺、顔の歪み、言葉が出ない、理解できない、視野障害、めまいなどが見られた場合は、脳梗塞の可能性を疑います。その際、「FAST」という簡単な評価方法を活用することができます。これは、顔(Face:顔の片側が垂れ下がっていないか)、腕(Arms:両腕を上げられるか)、言葉(Speech:言葉が明瞭か)、時間(Time:症状がいつ始まったか記録)をチェックするものです。

脳梗塞が疑われた場合、ためらわずに救急車を呼びます。救急隊に連絡する際には、患者の症状、発症時刻(可能な限り正確に)、既往歴や服用中の薬について伝えることが重要です。t-PA療法や血管内治療などの治療は、発症後の時間が限られているため、早急に医療機関での対応を受けることが患者の予後を大きく左右します。

救急車が到着するまでの間、患者を安静にさせ、動かさないようにします。可能であれば、患者を横向きに寝かせ、嘔吐があった場合に気道を確保しやすい体勢を保ちます。意識がある場合でも水や食べ物を与えないようにしてください。飲み込みが困難になっている場合、誤嚥や窒息のリスクがあります。また、血圧や血糖値を自分で調整しようとするのは危険です。これらは医療機関で適切に管理される必要があります。

発症時刻を記録することは、特にt-PA療法の適応判断において重要です。家族が時間を把握できていないと治療が受けられない場合があるため、時計を確認して記録しておくことが求められます。また、患者の保険証やお薬手帳、服用中の薬を病院に持参する準備をしておくと、スムーズに治療が進みます。

患者が搬送された後も、家族が医療スタッフに正確な情報を伝える役割を果たします。過去の病歴やアレルギーの有無、生活習慣など、患者の情報をできるだけ詳しく伝えることが重要です。また、診断や治療方針について質問があれば、遠慮せずに医師に相談し、理解を深めることが大切です。家族の迅速な行動が、患者の命とその後の生活の質を守る大きな力になります。

脳梗塞で家族が入院している間、家族がしておくべきことは、患者の回復を支え、適切な治療とケアが行われるよう協力することです。まず、医師や看護師とのコミュニケーションを積極的に図り、病状や治療方針について詳しく理解することが重要です。分からない点や疑問があれば、遠慮せずに質問し、情報を正確に把握することで、患者のケアに役立てることができます。

患者の状態や治療計画に基づいて、リハビリテーションの方針を確認し、家族としてどのようにサポートできるかを考えることも必要です。リハビリテーションの初期段階では、患者が疲れやすいことを理解し、無理をさせずに、医療スタッフと連携しながら進めることが大切です。また、患者が気持ちを前向きに保てるよう、励ましや声掛けをすることが精神的な支えになります。

生活環境の準備も、家族が取り組むべき重要な課題です。退院後の生活を見据えて、住環境のバリアフリー化を検討したり、必要な福祉用具や介護サービスを手配したりすることが求められます。これには、手すりの設置、段差の解消、車椅子の使用を考慮した家具の配置などが含まれます。早めに市区町村の福祉窓口や専門業者に相談し、適切な支援を受ける準備を進めましょう。

また、患者の社会的支援制度を調べておくことも重要です。高額医療費制度、介護保険、障害年金など、利用可能な制度を確認し、申請手続きを進めることで、経済的な負担を軽減できます。これにより、患者が安心して治療とリハビリに専念できる環境を整えることができます。

さらに、家族自身の健康管理にも注意を払う必要があります。介護やサポートに集中するあまり、家族が疲弊してしまうと、患者を十分に支えられなくなる可能性があります。適度に休息を取り、必要であれば周囲の支援を受けることをためらわないようにしましょう。

最後に、患者の心理的な支えとして、頻繁に顔を見せたり、電話やメッセージで励ましたりすることも大切です。患者が孤独感や不安を抱かないよう、家族の存在を感じさせることが回復に大きく寄与します。これらを通じて、家族が積極的に患者の治療とリハビリをサポートすることが、入院中における最も重要な役割となります。