【脳梗塞 リハビリ 】運動学習の考え方!

目次

今回は当施設でも考えている運動学習について話していきます。

脳梗塞の方向けに話してはいきますが、基本的にスポーツや、勉強などにも共通する考え方だと思います。

よろしくお願いします。

【自己紹介】

私は脳梗塞リハ リバイブあざみ野で理学療法士をしております。鈴木と申します。

医療の知識について話していきますので、よろしくお願いします。

【運動学習】

日常生活動作にしろ、運動を学習していくことにより、

比較的永続的な変化をしながら、動作を獲得し、日常生活動作、スポーツ、応用動作などなどを豊かにしていくものです。

この運動学習には、

①顕在学習

②潜在学習

とありまして、

潜在学習の面もしっかりリハビリでは見ていきます。

①顕在学習は表面的に現れているので、意識して行動することも可能ですので、目で見てはっきり確認出来る学習になります。

リハビリでも手で持てるようになった!10m歩けるようになった!階段登れるようになった!

など、学習後に満足度が高く現れます。

②潜在学習は意識下レベルでの運動学習スキルの獲得になります。

例えば、今まで麻痺の手を使おうと思っていなかったが、無意識的に動かそうとした。とか、今まで旅行に行きたいと思えなかったけど、自然と旅行の話をしていた。

など、潜在学習もしっかり持っておくことで、顕在学習にも繋がってきます。

【運動学習の3段階】

また運動学習は3段階に分かれます。

①初期段階 身体感覚に誘導された運動をゆっくりと実行する段階。成功、不成功、時間帯なども安定しない。

②中間段階 感覚運動地図の段階的学習でスピードも上がる。

③上位段階 速く、自律的、巧緻的。実行時間も安定。

【潜在学習の重要な要素】

ここでまた潜在学習について話していきますが、潜在学習の段階でどんなことが起きているかというと、大脳基底核、小脳、脳幹、感覚運動野など、脳の中でも様々な場所が関わって、同時に処理されてなど、

表に出てきていない運動であっても、かなり複雑な脳の処理をしております。

ですので、逆を言うと、脳梗塞などで大脳皮質が損傷したとしても、それ以外が生きているので、改善の見込みが全くなくなるということは考えにくいのです。

もちろん、神経伝達経路、脳の可塑性と言われる損傷を受けた部位の周りで脳の細胞が、損傷を受けた部位の代わりをする状態になるためには、

莫大な量の様々な感覚入力が必要になります。非麻痺側を固定して、麻痺側を強制的に使わせるCI療法に代表されるようなリハビリも莫大な量の感覚が入ります。

【当施設のリハビリ】

脳梗塞リハ リバイブあざみ野では、莫大な量の感覚入力を入れていきます。

時間の許す限り、今まで感じたことがないくらい、ご利用者様に感覚を入れていきます。

揺すったり、動かしたり、セラピストが体を使って、ご利用者様の感覚を徹底的に入れていきます。

そうでもしないと、運動の再学習は程遠いと考えているからです。

気になる方は、当施設の事例紹介のページにもリハビリ風景が入れてあるので、見ていただければ、ありがたいです。

【終わりに】

利用者様が、やりたいこと、何かに貢献したいけど、麻痺、高次脳機能障害があり億劫になっている方、全力でサポートしていきたいと考えています。

『あきらめない人の力になりたい!』

今日も頑張っていきます!!!

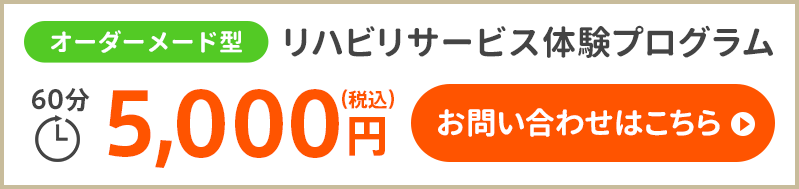

まずは電話問い合わせ、体験もお待ちしております!

随時、受け付けておりますのでお悩みをお聞かせください。

少しでもリハビリ難民を救いたい

責任をもって対応させていただきます。

理学療法士 鈴木

【リハビリの専門職について】

〜理学療法士の役割とは〜

理学療法士(Physical Therapist)は、身体の運動機能を評価し、障害や疾患に対する治療やリハビリテーションを専門的に提供する医療専門家です。以下は理学療法士の主な役割についての詳細です:

1.評価と診断

理学療法士は患者の身体的な状態を評価し、問題を診断します。これには筋力、関節の可動域、姿勢、バランス、歩行パターンなどの評価が含まれます。

2.個別の治療プランの策定

患者の評価結果に基づいて、個別の治療プランを立てます。このプランは患者の特定のニーズと目標に合わせて調整されます。

3.運動療法

筋力トレーニング、ストレッチ、バランストレーニング、体力向上のためのエクササイズなど、運動療法を提供します。これにより筋力の向上や機能の回復をサポートします。

4.手技療法

理学療法士はマッサージ、関節の調整、筋膜リリースなどの手技療法を用いて、疼痛の軽減や筋肉の緊張の緩和を行います。

5.姿勢とバランスの改善

患者の姿勢やバランスを改善し、転倒のリスクを減少させる方法を指導します。

6.補助具の選定と設計

必要な場合、歩行器、杖、装具などの補助具を選定し、適切に調整します。

7.教育とアドバイス

患者やその家族に、疾患や障害に関する情報を提供し、日常生活での適切なケアと予防策についてアドバイスします。

8.リハビリテーションの進捗モニタリング

治療の進行を定期的に評価し、治療計画の調整を行い、患者の回復を支援します。

理学療法士は急性の疾患やけがから慢性の疾患まで、幅広い状況で患者の健康と機能の改善をサポートします。彼らは患者の生活の質を向上させ、日常生活での自立を促進するために重要な役割を果たしています。

〜作業療法士の役割とは〜

作業療法士(Occupational Therapist)は、個々の患者が日常生活のさまざまな活動(作業)を遂行できるように支援し、身体的、精神的、社会的な健康と幸福感を向上させるための専門家です。以下は作業療法士の主な役割についての詳細です:

1.機能評価と目標設定

作業療法士は患者の身体的な能力、認知機能、感覚的な機能、社会的なスキルなどを評価し、患者と共に治療目標を設定します。これらの目標は、日常生活での自立や生活の質の向上に関連しています。

2.個別の治療プランの策定

患者の評価結果に基づいて、個別の治療プランを立てます。このプランには、特定の活動や課題に対するアプローチが含まれます。

3.日常生活のスキル向上

作業療法士は日常生活でのスキル向上を支援します。これには食事、自己ケア(着替え、入浴など)、家事、仕事、趣味などが含まれます。

4.補助具と支援の提供

必要な場合、作業療法士は補助具や適切な支援を提供し、患者が活動を遂行しやすくします。例えば、カスタムメイドの装具やアダプティブテクノロジーを使用することがあります。

5.認知リハビリテーション

認知機能の向上や課題解決スキルの訓練を行い、患者が日常の課題に対処できるようサポートします。

6.環境の調整

作業療法士は、患者の居住環境や職場を調整し、障害や制約を最小限に抑えるのに役立ちます。バリアフリーデザインやアクセシビリティの向上を提案します。

7.家族との連携

作業療法士は患者の家族や介護者と連携し、サポートと教育を提供します。患者が安心して日常生活を送るための環境を整えます。

8.プログレスモニタリング

治療の進行を定期的に評価し、治療計画の調整を行います。患者が治療目標に向かって進歩できるようにサポートします。

作業療法士はさまざまな状況で活躍し、幅広い人々の生活の質を向上させる役割を果たします。彼らは怪我、疾患、障害、または年齢に関係なく、個々のニーズに合わせた治療とサポートを提供します。

〜言語聴覚士の役割とは〜

言語聴覚士(Speech-Language Pathologist、SLP)は、言語とコミュニケーションの障害、音声障害、嚥下(飲み込み)障害などに対処する専門家です。以下は言語聴覚士の主な役割についての詳細です:

1.言語評価

言語聴覚士は患者の言語能力を評価し、コミュニケーションの問題や遅れを特定します。これには言葉の理解、発話、文章の組み立てなどが含まれます。

2.コミュニケーション療法

言語聴覚士はコミュニケーション障害を治療するための戦略やテクニックを提供します。患者に対して発話の訓練、語彙の拡充、会話のスキル向上を支援します。

3.音声評価

音声障害がある場合、言語聴覚士は患者の発声能力を評価し、音声のクリアさと正確さを向上させる方法を指導します。

4.嚥下(飲み込み)評価

嚥下障害の患者に対して、食事や飲み物を嚥下するプロセスを評価し、安全な食事と飲み物の提供方法を指導します。これは食道や喉の問題を管理するのに役立ちます。

5.音声・言語デバイスの評価

コミュニケーションを支援するための補助技術やコミュニケーションデバイスの評価と導入を行います。

6.アドバイスと教育

患者とその家族にコミュニケーション戦略、練習方法、および日常生活でのコミュニケーションの改善策を提供します。

7.個別の治療計画

言語聴覚士は患者ごとにカスタマイズされた治療計画を策定し、目標の達成を支援します。治療計画は患者のニーズに合わせて調整されます。

8.プログレスモニタリング

治療の進行を評価し、継続的なサポートと調整を行い、患者がコミュニケーションと言語のスキルを向上させるのを支援します。

言語聴覚士は幅広い年齢層の患者に対して、コミュニケーション能力と食事・嚥下能力の改善をサポートします。彼らは言語の遅れ、発声障害、コミュニケーション障害、脳損傷、自閉症スペクトラム障害など、多くの異なる状況で重要な役割を果たします。

【リバイブ小話①】

くも膜下出血や脳血管障害などの病気を抱える患者は、治療のために施術やデイサービスを利用することが多いです。予約は電話で受け付けており、治療の直後から患者の体を動かすことが重要です。

左半身の廃用症候群や右側の動きに悩む患者にとって、体験メニューの一覧や施術の内容の解説が役立ちます。座る、立つ、そしてその後ストレッチなど、それぞれの体の動きを向上させる方法が新しいアプローチで提供されています。

デイサービスでは、トイレを含む日常の動作能力を改善するために、患者に良い影響を与えるプログラムが提供されています。この積極的なアプローチは、寝たきりを避け、患者の体力と感情の悪化を防ぐのに役立ちます。基本的な理由は、学習のために患者の体を動かすことで、約3つの半身廃用症候群を改善することです。

今、患者の体を動かし、力を取り戻すための方法を積極的に始めることが大切です。認知症を含む様々な症状への対応や、感情の安定に気を付けながら、患者の復帰を支援しましょう。

【リバイブ小話②】

急性のくも膜下出血や脳出血の発症後、脳の特定の部位に麻痺や高次脳機能障害が生じることがあります。このような疾患に対処するため、介護保険を利用してリハビリサービスを受けることができます。

初めに、医師に質問し、疾患の原因や治療のポイントを理解することが大切です。リハビリの予約や費用についても確認し、メニューや内容を把握しましょう。直後の治療として、手足の動きを高め、血流を促進するストレッチや運動が効果的です。

また、食事や入浴、ベッドの移動など、日常生活の動作能力を向上させるために、リハビリプランが計画されます。特に半身廃用症候群の左側の麻痺や失語症に対して、効果的なリハビリテーションが提供されます。

現在、介護保険のサービスは高いレベルで提供され、患者が最善の対応を受けられるようになっています。訪問サービスや施設内のプログラムなど、それぞれの能力に合わせたサポートが提供され、患者の状態を向上させることを目指しています。

【リバイブ小話③】

脳出血は重篤な症状を引き起こし、麻痺や高次脳機能障害などが生じることがあります。急性の脳卒中として知られ、生活に深刻な後遺症をもたらす可能性があります。

この状態について質問する際には、以下のポイントに注意することが多いです:

・症状の詳細を把握する。

・麻痺や身体の不自由さの程度を確認する。

・高次脳機能に関する問題や日常生活への影響を理解する。

・治療やリハビリの可能性を探る。

脳出血は質問点が多く、身体機能の低下に関連する点が中心です。治療やリハビリテーションを通じて、患者の生活の質を改善するためのアプローチが重要です。

【リバイブ小話④】

脳出血や脳卒中の発症後、早期の入院や施設での治療とリハビリテーションが麻痺や高次脳機能障害の後遺症を軽減し、自宅での生活を可能にする重要なステップです。家族のサポートと共に、専門の医療チームが患者の言語や手足の機能の程度を評価し、個別の治療計画を立てます。早期の施設入院やリハビリは、病気や疾患の原因や程度によって異なり、入院費用や食事、安全に気を付けつつ、基本的な筋力トレーニングや理学療法を行い、積極的に学習と目標設定を進め、高次脳機能を継続的に改善し、寝たきり状態や危険な進行を防ぐための施設特有の特徴と目的を理解し、家庭への適応を支援します。

【リバイブ小話⑤】

高次脳機能障害や脊髄損傷などの疾患を抱える患者は、日常生活において様々な困難に直面します。しかし、運動や身体の動かし方を学習し、高い筋力とバランスを保つことは完全に可能です。家族のサポートや専門的なサポートを受けながら、健康な関節と血流を維持し、自立した生活が現在の目標です。予約を入れて、専門医と相談し、予防策を合わせて考え、合併症を防ぐための努力を続けることが大切です。

【リバイブ小話⑥】

脳出血後の症状改善を行うためには、急性期の後、適切な訓練が重要です。麻痺がある場合、理学療法士の指導の下で手足の運動を行い、筋肉を維持し、歩行を可能にすることが目標の一つです。脳卒中や脳出血の発症を予防するためには、定期的な予約を入れて高次脳機能障害や血管の健康について質問し、日常生活での予防策を理解しましょう。

理学療法士の指導で行うストレッチや運動は、血管や神経に良い影響を与え、段階的に自立への対応を進めます。日常の作業に集中し、離床や着替えなどの動作を徐々に行うことで、復帰の可能性が高まります。脳出血後の改善は、それぞれの病気や状態に応じた個別のプランと努力が必要です。