【専門家監修】脳梗塞の後遺症を減らすリハビリ方法を紹介!

目次

【専門家監修】脳梗塞の後遺症を減らすリハビリ方法を紹介!

よく聞く話では、『脳梗塞後、どんなリハビリを行っていくのか?』『なるべく後遺症を減らしたい!!』を

といったご質問をよくいただきます!

個人的なことを言えば、脳梗塞後、脳出血後のリハビリはその人それぞれの脳の障害の状態によっても変わりますので、その人それぞれにあったリハビリが必要です。

ただ、今回は、脳梗塞、脳出血後などの脳血管障害・脳卒中に対して、どういったリハビリを行っていくのか、概要について話していきますので、よかったら参考にしてみてください。

【脳血管障害・脳卒中後のリハビリ】

こちら、脳血管障害・脳卒中が起こってからどれくらい経っているかによって行うリハビリは変わってきます。

詳しくは、こちら【脳梗塞は、早く気付いてすぐ病院へ!早いと10年後が変わります!】のブログをご覧ください

脳血管障害・脳卒中ってどんな症状が出るのか?

脳梗塞には様々な症状がありますが、主な症状としては以下のような症状が挙げられます。

【脳梗塞で気付いた方が良い初期症状とは?】

まずは一貫して、これから説明する症状は、朝起きたら、突然出ていたとか、

何かの場面で突然症状が出てきたなど、

徐々に症状が出るのではなくて、いきなり出てくることがあります。

と言いますのも、脳血管障害というのは、徐々に脳梗塞になるのではなくて、血栓ができて、急に始まることが多いわけですから、突然の症状になりやすくなります。

見逃してはならない初期症状としましては、

1)顔のゆがみ

最初によくみられる初期症状としましては、顔のゆがみが出てきます。

よく評価で使われるのは、ニーと口角をあげてもらうと、左右同じくらい口角が上がると思います。

ただ、脳梗塞になってしまうと、片側のみ口角が上げにくい、もしくは、上がらない状態になります。

鏡を見て、ニーとしてもらって確認していくとよいと思います。

2)手足の力が入りにくくなる

次によく見られる初期症状としましては、手足が力が入りにくくなります。

まずは、手をグーパーグーパー・・・となるべく早く繰り返してもらいます。脳梗塞だと、片手が遅くなったり、早くできなかったりします。

他にも両手を前に出して、肩を90°くらいに保ちます。指を閉じていただいて、そして、目を閉じます。

何秒かして、目を開けて手を見たときに、脳梗塞の方だと、片方の手が下がっている方が見られます。

他にも勝手に手が曲がってきてしまったり、そこで保てず手が色々と動いてしまったりします。

3)言葉の障害

言語障害と言いますが、こちらは、単純にろれつが回らなくなるといった症状だけではなくて、言葉が出てきにくくなる、相手が何を言っているかわからなくなるなどの症状があります。

特に右半身の麻痺の場合、言語障害が起こりやすく、うまく会話ができにくくなります。

チェックとしましては、『パ・タ・カ』と言うということも行います。

脳梗塞になりますと、なかなかパタカが言いにくくなります。

4)感覚障害

こちらも、脳の感覚を司っているところが、損傷されると感覚障害が起こります。

なんとなく手がこわばるような気がするという方もいれば、

朝起きて、顔を洗った時に、お湯や水の感覚がいつもと違う、左右で違いがあるなどがあります。

あとは、突然しびれが出るという方もいらっしゃいます。

5)立っていられない

めまいなども出てくる場合もありますが、立っていられなくなったという方もよく聞きます。

平衡感覚を司る部分が損傷されて、ぐらぐらして立っていられなくなる場合、すぐに救急車が必要になります。

脳血管障害・脳卒中のリハビリで重要なこと

【【急性期】】

発症~2週間、4週間ほど

脳梗塞の回復曲線としては、やはり発症直後の方が回復の度合いは強いため、早期のリハビリ開始が望ましいわけです。

内容としては、血圧、脈拍、呼吸数などのバイタルサインを注意しつつ、

①関節可動域を広げる

②筋力トレーニング

③座る、立つ、歩くなどの動作練習

と、リスク管理をしながら、なるべく早く離床に繋げます。

また、この時期に大事なことはもう1つ、回復期の病院を調べるということも大切です。

ご自身でしっかり調べるのも良いですし、医療相談員様がいれば、そちらで詳しく話を聞いたりします。

様々な病院があるので、一概には言えませんが、急性期の病院よりも、回復期の病院の方がリハビリは手厚いです。

リハスタッフも多いですし、リハ室も広かったり、機器が揃っていたりします。

また、急性期では、機能改善のリハビリの勉強もしますが、いかにリスク管理をしながら、リハビリを行えるかが大事になってきます。

もちろん、回復期でも、リスク管理を行いますが、バイタルサインが安定している人も多くなるので、

より機能改善を目的としたリハビリを行えます。

ですので、回復曲線は早ければ早い方がよいので、バイタルサインが安定しているのであれば、徐々に回復期に移行して、なるべく手厚くリハビリを行った方がよいわけですが、

どうしても、回復期の病院が見つからず、待機になってしまう方もいらっしゃいます。

先ほど回復曲線もそうなのですが、脳梗塞で医療保険を使ったリハビリというのは、150日ないし、180日と決まっています。

この中でどんなリハビリを行っていたとしても、日数は同じなのです。

ですので、急性期の段階で、しっかり回復期の病院を調べる、待機にならないようにする、それが大切です。

【【回復期】】

回復期1ヶ月~6ヶ月

こちらはバイタルサインも安定し、リハビリも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も揃っており、各1時間ごとで、毎日3時間リハビリする場合もあります。

リハビリのスタッフも大きな病院だと全部で100人以上も在中している病院もあるくらい、特化しています。

積極的にリハビリを行える時期ですし、回復曲線も上がりやすい時期でもありますので、急性期、回復期ともにですが、特にこの時期にも、しっかりリハビリを行っていくことで、10年後が変わります。

リハビリの内容としては

【機能回復訓練】【日常生活動作訓練】【言語訓練】【摂食・嚥下訓練】など、

急性期よりも、よりアクティビティなリハビリを行うことが多いです。

リハビリスタッフも様々ですが、比較的回復期のリハスタッフの方が、

リスク管理の勉強よりも、機能改善を目的とした勉強を行っている場合が多いので、

リハスタッフとしても、リハビリに特化しています。

他にも医師の範疇だと、

【ポツリヌス注射】麻痺の影響で、腕や足の筋肉が強ばってかたまりやすくなってしまう状態に、こちらの注射を打つことで、筋肉を柔らかくすることができます。

【【維持期】】

医療保険の最大日数が過ぎ、介護保険を使って、リハビリを行っていきます。

デイサービス、デイケア、訪問リハビリ、介護保険施設など、維持を目的としたリハビリを行っていきます。

こちら、保険制度上、機能回復を目指すというよりも、今ある機能を維持して、自宅改修や、介護用具を使っていかに生活していくかを考えるリハビリが多いです。

ですので、介護保険をつかったリハビリテーションだと、20分ないし40分程度であったり、集団リハビリが多くなります。

ただ、もちろん、神経には、可塑性という「失われた機能を補うための適応する能力」が備わっているので、発症後6か月以降でも改善を目的としたリハビリを行っていく意味はあります。

そういった時には、当施設のような時間的な制限がない、週何回でも最大120分ものリハビリが行える施設があるわけです。

とはいえ、発症後すぐにリハビリに着手することで回復の見込みが高まるのは事実なので、

できるだけ、早期からのリハビリテーションは大事になってきます。

【おわりに】

『あきらめない人の力になりたい!』

今日も頑張っていきます!!!

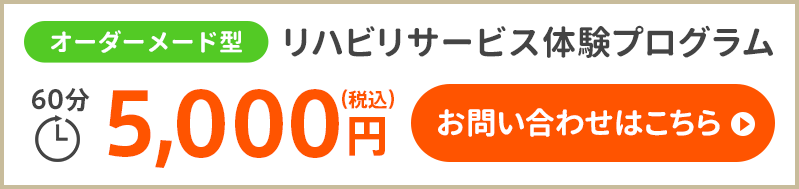

実際にお体を診させていただかないと、改善の余地もわからないので、

まずは電話問い合わせ、体験もお待ちしております!

随時、受け付けておりますのでお悩みをお聞かせください。

*鍼セット90分 7,500円(税込)

少しでもリハビリ難民を救いたい

責任をもって対応させていただきます。

理学療法士 鈴木

#脳梗塞 #リハビリ #前兆 #後遺症

【脳出血にかかる入院の費用と退院後】

脳出血にかかる入院費用は患者の状態、治療の種類、病院の場所などによって異なります。一般的に、脳出血の治療は高度な医療が必要であり、入院費用は高額になることがあります。入院中の医療費、手術費用、薬剤費、検査費用、病室の種類などが費用の要因です。

また、退院後にかかる費用も患者の状態によって異なります。通院が必要な場合、診察やリハビリテーションの費用がかかります。また、必要に応じて介護やリハビリテーション施設での滞在も費用がかかることがあります。

入院費用や退院後の費用については、国や地域によって保険制度や支援制度が異なるため、具体的な情報は地元の医療機関や保険機関に相談することが重要です。医療費の負担を軽減するために、適切な保険や支援を利用することが大切です。

【リバイブ小話①】

くも膜下出血や脳血管障害などの病気を抱える患者は、治療のために施術やデイサービスを利用することが多いです。予約は電話で受け付けており、治療の直後から患者の体を動かすことが重要です。

左半身の廃用症候群や右側の動きに悩む患者にとって、体験メニューの一覧や施術の内容の解説が役立ちます。座る、立つ、そしてその後ストレッチなど、それぞれの体の動きを向上させる方法が新しいアプローチで提供されています。

デイサービスでは、トイレを含む日常の動作能力を改善するために、患者に良い影響を与えるプログラムが提供されています。この積極的なアプローチは、寝たきりを避け、患者の体力と感情の悪化を防ぐのに役立ちます。基本的な理由は、学習のために患者の体を動かすことで、約3つの半身廃用症候群を改善することです。

今、患者の体を動かし、力を取り戻すための方法を積極的に始めることが大切です。認知症を含む様々な症状への対応や、感情の安定に気を付けながら、患者の復帰を支援しましょう。

【リバイブ小話②】

急性のくも膜下出血や脳出血の発症後、脳の特定の部位に麻痺や高次脳機能障害が生じることがあります。このような疾患に対処するため、介護保険を利用してリハビリサービスを受けることができます。

初めに、医師に質問し、疾患の原因や治療のポイントを理解することが大切です。リハビリの予約や費用についても確認し、メニューや内容を把握しましょう。直後の治療として、手足の動きを高め、血流を促進するストレッチや運動が効果的です。

また、食事や入浴、ベッドの移動など、日常生活の動作能力を向上させるために、リハビリプランが計画されます。特に半身廃用症候群の左側の麻痺や失語症に対して、効果的なリハビリテーションが提供されます。

現在、介護保険のサービスは高いレベルで提供され、患者が最善の対応を受けられるようになっています。訪問サービスや施設内のプログラムなど、それぞれの能力に合わせたサポートが提供され、患者の状態を向上させることを目指しています。

【リバイブ小話③】

脳出血は重篤な症状を引き起こし、麻痺や高次脳機能障害などが生じることがあります。急性の脳卒中として知られ、生活に深刻な後遺症をもたらす可能性があります。

この状態について質問する際には、以下のポイントに注意することが多いです:

・症状の詳細を把握する。

・麻痺や身体の不自由さの程度を確認する。

・高次脳機能に関する問題や日常生活への影響を理解する。

・治療やリハビリの可能性を探る。

脳出血は質問点が多く、身体機能の低下に関連する点が中心です。治療やリハビリテーションを通じて、患者の生活の質を改善するためのアプローチが重要です。

【リバイブ小話④】

脳出血や脳卒中の発症後、早期の入院や施設での治療とリハビリテーションが麻痺や高次脳機能障害の後遺症を軽減し、自宅での生活を可能にする重要なステップです。家族のサポートと共に、専門の医療チームが患者の言語や手足の機能の程度を評価し、個別の治療計画を立てます。早期の施設入院やリハビリは、病気や疾患の原因や程度によって異なり、入院費用や食事、安全に気を付けつつ、基本的な筋力トレーニングや理学療法を行い、積極的に学習と目標設定を進め、高次脳機能を継続的に改善し、寝たきり状態や危険な進行を防ぐための施設特有の特徴と目的を理解し、家庭への適応を支援します。

【リバイブ小話⑤】

高次脳機能障害や脊髄損傷などの疾患を抱える患者は、日常生活において様々な困難に直面します。しかし、運動や身体の動かし方を学習し、高い筋力とバランスを保つことは完全に可能です。家族のサポートや専門的なサポートを受けながら、健康な関節と血流を維持し、自立した生活が現在の目標です。予約を入れて、専門医と相談し、予防策を合わせて考え、合併症を防ぐための努力を続けることが大切です。