【警告】脳梗塞 初期症状にすぐ気づくための完全ガイド:15のチェックポイント

目次

脳梗塞とは何か?

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳細胞に酸素や栄養が届かなくなる状態を指します。時間が経てば経つほど脳の損傷は進み、命に関わったり、重い後遺症が残る可能性があります。

脳梗塞の種類(血栓性・塞栓性・ラクナ梗塞)

脳梗塞は大きく3つのタイプに分類されます:

-

血栓性脳梗塞:脳の動脈にコレステロールや血栓がたまって詰まる

-

塞栓性脳梗塞:心臓などでできた血の塊が脳に流れて血管をふさぐ

-

ラクナ梗塞:小さな動脈が詰まる、小規模な脳梗塞(高齢者に多い)

発症メカニズムの簡単解説

脳は非常に酸素を必要とする器官であり、血流が数分でも止まると神経細胞が死んでしまいます。特に中大脳動脈などの主要な血管が詰まった場合、発症からわずか数時間で重大な障害を残すことになります。

なぜ初期症状の把握が重要か?

早期治療で救える命

脳梗塞の治療で最も重要なのが、「時間との勝負」です。発症から4.5時間以内であれば「tPA」という血栓を溶かす治療が可能です。これにより、命を救い、後遺症を防げる確率が大幅に上がります。

後遺症を最小限に抑える方法

早期対応によって、麻痺・言語障害・記憶障害などの後遺症リスクも減少します。そのためには、症状を見逃さず、迅速に119番通報することが鍵となります。

脳梗塞の典型的な初期症状15選

以下の症状が1つでも当てはまれば、即座に医療機関へ:

-

顔の片側が垂れ下がる

-

片腕または片足に力が入らない

-

ろれつが回らず、話しにくい

-

突然の視野の欠落やぼやけ

-

めまいやふらつきが急に始まる

-

頭が重く、吐き気を伴う

-

片目が一時的に見えなくなる

-

指先がしびれる

-

体のバランスが崩れる

-

理解力の低下、返答の遅れ

-

書いた文字が読めなくなる

-

食事中にこぼす、咀嚼困難

-

急な意識の混濁

-

原因不明の転倒

-

感情のコントロールができなくなる

重要ポイント: これらは一過性で収まることもありますが、「治ったから大丈夫」ではなく、**「治ったからこそ要注意」**です。

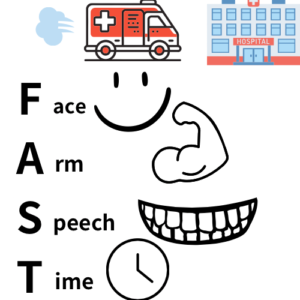

FASTチェック:脳梗塞を即座に見抜く方法

脳梗塞の初期症状を迅速に発見するために、世界中の医療現場で推奨されているのが**「FASTチェック」**です。これは、以下の4つのポイントから簡単に判断できる方法です。

Face(顔のゆがみ)

-

「ニッコリ笑ってみてください」と言ってみましょう。

-

片方の口角が下がっている場合、顔面神経の麻痺の可能性があります。

Arms(腕の麻痺)

-

両腕を同時に前に出してもらいます。

-

一方の腕が下がったり、動かせなかったりすれば脳梗塞の疑いが高まります。

Speech(言葉の異常)

-

簡単な言葉を繰り返してもらいます(例:「今日はいい天気ですね」)。

-

ろれつが回らなかったり、意味の通らない言葉を話す場合は要注意です。

Time(時間が勝負)

-

1秒でも早く救急車(119)を呼ぶことが命を守るカギ。

-

発症時間をメモしておくと、治療の判断に重要な役割を果たします。

高リスク群は要注意!脳梗塞の発症リスクが高い人

脳梗塞は誰にでも起こり得ますが、特に以下の人々はリスクが高いとされています。

高血圧・糖尿病のある人

-

血管へのダメージが蓄積し、詰まりやすくなります。

-

治療や薬の管理を怠ると危険度が急上昇します。

喫煙・過度な飲酒

-

ニコチンやアルコールは血管を収縮させ、血栓を作りやすくします。

-

習慣性が強いため、早めの改善が必要です。

高齢者や家族歴がある人

-

加齢とともに血管の柔軟性が低下。

-

遺伝的な要素もあり、脳血管疾患の家族歴がある方は特に注意が必要です。

脳梗塞の初期症状に似た別の病気とその違い

脳出血との見分け方

-

脳出血は突然の強い頭痛や嘔吐を伴うことが多く、症状が激烈。

-

脳梗塞は進行が比較的緩やかな場合もありますが、油断は禁物です。

一過性脳虚血発作(TIA)との違い

-

TIAは一時的な脳血流の低下で、症状は数分〜数時間で回復します。

-

ただし、TIAは「本格的な脳梗塞の前兆」であることが多いため、すぐに受診が必要です。

脳梗塞を疑った時の正しい対応フロー

-

症状を確認する

FASTチェックを実施し、症状を特定します。 -

すぐに119番に通報

できる限り速やかに救急車を要請します。 -

発症時間を記録

医師が治療法を判断するための重要な情報になります。 -

患者を安静に保つ

無理に動かさず、頭を少し高くして横にします。 -

服薬状況を伝える準備

持病や服薬中の薬を家族が説明できるようにしておくと、診療がスムーズです。

救急搬送後に行われる検査と診断

CT・MRI検査の役割

-

CTスキャンは数分で脳内出血の有無を確認できます。

-

MRIはより詳細に脳の状態を映し出すことができ、早期の脳梗塞診断に有効です。

血液検査や心電図との関連性

-

血液の凝固異常や、心房細動などの原因疾患を調べます。

-

背景疾患がわかれば、再発防止の治療に役立ちます。

治療の選択肢とそのタイムライン

tPA治療とは何か

-

発症から4.5時間以内であれば、**血栓を溶かす点滴治療(tPA)**が可能です。

-

時間の制約があるため、早急な判断が求められます。

外科的治療やリハビリの概要

-

血管内治療(カテーテル)で血栓を除去する方法もあります。

-

治療後は早期リハビリが回復を早め、後遺症の軽減につながります。

後遺症の可能性とそのリハビリ法

言語障害や運動障害

-

左脳が損傷すると「言葉の障害」、右脳では「空間認識や注意力の障害」が出やすいです。

-

早期の言語療法・作業療法・理学療法が鍵です。

リハビリの種類と目標

-

急性期リハビリ(発症直後から数週間)

-

回復期リハビリ(日常生活動作の回復を目指す)

-

生活期リハビリ(在宅復帰・社会復帰を支援)

脳梗塞の再発予防策

脳梗塞は一度発症すると、再発するリスクが非常に高まります。再び命の危険や後遺症に直面しないためにも、日々の生活習慣や医療的管理が欠かせません。

食生活の改善

-

塩分の摂取を減らす:高血圧の最大原因。1日6g未満が目安。

-

バランスの良い食事:野菜、果物、魚、穀物を中心に。

-

トランス脂肪酸の制限:スナック菓子や加工食品に注意。

-

飲酒量の見直し:適量を守ることで血圧や血糖値を安定させます。

定期検診と服薬管理

-

高血圧、糖尿病、心房細動などの基礎疾患をコントロール。

-

薬を自己判断でやめないこと。

-

血液サラサラ薬(抗血小板薬や抗凝固薬)は継続が重要。

家族や周囲ができるサポート方法

患者本人だけでなく、家族や周囲の支えも回復と再発予防において大きな役割を果たします。

心のケアと社会復帰支援

-

感情の起伏やうつ状態に注意し、話を聞く姿勢が大切。

-

支援グループやカウンセリングの活用も有効です。

-

趣味や軽い運動を一緒に行うことで社会参加の意欲が戻ります。

介護制度の利用方法

-

要介護認定やリハビリ施設の紹介を受けるため、地域包括支援センターに相談。

-

介護保険による在宅サービス(訪問リハビリ・福祉用具レンタルなど)を活用。

脳梗塞の初期症状を見逃さないための生活習慣チェック

日常生活の中でも、脳梗塞の兆候を見逃さないための「早期察知力」が求められます。

日常的な観察ポイント

| チェック内容 | 観察方法 |

|---|---|

| 顔のゆがみ | 鏡を見て左右対称か確認 |

| 言語の異常 | 普段の会話で不自然さがないか |

| 動作の違和感 | 歩き方・手足の動きに変化は? |

| 物忘れの頻度 | 話した内容をすぐ忘れることが増えたか |

アプリや記録方法の活用

-

健康管理アプリで血圧や症状を記録。

-

発症時刻・症状のログは医療現場で有用な情報になります。

-

家族とデータを共有できる仕組みが理想です。

脳梗塞についてよくある質問(FAQ)

Q1:脳梗塞と脳出血の違いは?

A:脳梗塞は「血管が詰まる」、脳出血は「血管が破れる」状態です。症状は似ていますが、治療法や対応が異なります。

Q2:冷や汗や胸の痛みも脳梗塞の症状ですか?

A:主に心筋梗塞で見られる症状ですが、脳幹部が障害された場合には似た症状が出ることもあります。早急に受診してください。

Q3:夜中に発症したらどうすればいい?

A:すぐに119番し、発症時間をできる限り特定しましょう。睡眠中の場合、最後に正常に見えた時間が目安となります。

Q4:若年性脳梗塞もありますか?

A:はい。ストレス、喫煙、ピルの使用、心疾患などで20代〜40代でも発症します。油断は禁物です。

Q5:脳梗塞の予兆はある?

A:一過性のしびれ、言葉のもつれ、視覚異常などは予兆である可能性があります。短時間で治っても必ず受診を。

Q6:自分で見つけられる検査方法はある?

A:自己チェックは限界があります。定期的な健康診断とFASTチェックの習慣化が大切です。

まとめ:初期症状を見逃さず、命を守ろう

脳梗塞は突然やってきますが、初期症状にすぐ気づくことができれば、命を救い、後遺症を最小限に抑えることができます。この記事で紹介した「FASTチェック」や「15の初期症状」、「高リスク群の特徴」などを日頃から意識して生活しましょう。

-

予防は最大の治療です。

-

ご家族と情報を共有し、緊急時の連携を整えておくことも重要です。

今すぐ、自分と大切な人の健康チェックを始めましょう。

【参考リンク】

-

日本脳卒中学会公式サイト:https://www.jsts.gr.jp/