【最新版】脳梗塞 後遺症の全知識ガイド|症状・治療法・生活支援まで完全網羅

目次

脳梗塞とは何か?|基本的な理解と原因

脳梗塞は、脳に酸素や栄養を届ける血管が詰まることで脳細胞が壊死し、様々な障害を引き起こす病気です。心臓病や糖尿病、高血圧などの生活習慣病が深く関係しており、日本人の死因や要介護の主な原因の一つとされています。

脳梗塞の種類:虚血性・出血性の違い

脳梗塞は主に以下の2つに分類されます:

-

虚血性脳卒中:血栓や動脈硬化によって血管が詰まるタイプ

-

出血性脳卒中:血管が破れて出血するタイプ(脳出血・くも膜下出血)

虚血性が約8割を占め、特に高齢者に多く見られます。

発症メカニズムとリスク要因

脳梗塞の主なリスク要因には以下があります:

-

高血圧、糖尿病、脂質異常症

-

喫煙・過度な飲酒

-

不整脈(特に心房細動)

-

長時間のデスクワークや運動不足

こうした要因が重なることで、脳の血管に負担がかかり、発症のリスクが高まります。

脳梗塞による代表的な後遺症とは?

脳梗塞の後遺症は、その人の発症部位や重症度によって大きく異なります。ここでは主な後遺症を詳しく見ていきましょう。

運動機能障害(麻痺・筋力低下など)

最も一般的な後遺症は、片麻痺や筋力の低下です。右脳の損傷で左半身麻痺、左脳の損傷で右半身麻痺が起こります。歩行や手の動きが不自由になることで、日常生活に大きな支障をきたします。

言語障害(失語症・構音障害)

言葉がうまく話せない、理解できないといった失語症や、発音が不明瞭になる構音障害もよく見られます。特に左脳が損傷されると発症しやすく、コミュニケーションに大きな影響を及ぼします。

認知障害(記憶力・判断力の低下)

記憶障害や集中力の低下、注意散漫などの認知機能の問題が出る場合もあります。軽度の症状から重度の認知症のような状態まで幅広く、生活の質に直結します。

感覚障害・視覚障害

温度や痛みを感じにくくなる感覚鈍麻や、視野が欠ける視野欠損も脳梗塞の後遺症として現れます。これにより日常生活の安全が脅かされるケースも多く、転倒や事故のリスクが高まります。

精神的影響(うつ・感情の起伏)

後遺症により身体が不自由になったり、社会的な孤立感を感じたりすることで、うつ状態や情緒不安定になることがあります。精神的なケアも非常に重要です。

後遺症の出現率と重症度の違い

脳梗塞の後遺症はすべての人に同じように現れるわけではありません。発症した部位や血管の大きさ、治療開始までの時間などによって、症状の重さや種類に大きな違いがあります。

発症部位別に異なる症状

脳はそれぞれの部位で異なる機能を担っています。そのため、ダメージを受けた場所によって後遺症の種類が変わります。

| 脳の部位 | 主な影響・後遺症 |

|---|---|

| 前頭葉 | 判断力・感情コントロール・言語障害 |

| 頭頂葉 | 感覚異常・空間認識障害 |

| 側頭葉 | 記憶障害・言語理解の困難 |

| 後頭葉 | 視覚障害・視野の欠損 |

| 小脳 | バランス障害・ふらつき |

特に中大脳動脈という大きな血管が詰まると、重篤な後遺症が残る可能性が高くなります。

年齢・性別による影響

高齢者は回復力が低下しており、後遺症が長引くことが多い傾向にあります。また、男性よりも女性の方が発症年齢が高く、重症化しやすいという統計も存在します。

脳梗塞後遺症の診断と評価方法

早期発見・早期治療がカギとなる脳梗塞では、正確な診断と後遺症の評価が非常に重要です。

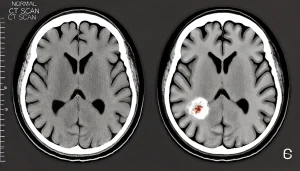

CT・MRIを使った評価

発症直後にはCTスキャンやMRIを使って、脳内の損傷部位を特定します。特にMRIでは微細な変化まで確認できるため、予後の予測や治療方針の決定に役立ちます。

神経心理テストとリハビリ評価

言語・記憶・注意力などの機能を評価するために、神経心理テストが実施されます。これはリハビリ計画を立てる上でも重要な指標になります。また、作業療法士や理学療法士による**日常動作の評価(ADL)**も行われます。

後遺症に対するリハビリテーション

リハビリは、脳梗塞後の生活を立て直す最も重要なプロセスの一つです。患者の状態や回復段階に応じて、段階的に行われます。

回復期リハビリの種類と進め方

回復期では以下のようなリハビリが行われます:

-

理学療法(PT):歩行訓練・筋力回復

-

作業療法(OT):食事・着替えなどの日常生活訓練

-

言語療法(ST):発語や飲み込みの訓練

この時期のリハビリは発症から2〜6ヶ月以内が最も効果的とされています。

自宅リハビリと介護サポート

退院後は訪問リハビリやデイケア施設を利用して、継続的な支援が行われます。また、家族のサポートも欠かせません。手すりの設置やバリアフリー対応など、住環境の整備も重要です。

リハビリ専門医や作業療法士の役割

医師とともにリハビリ計画を立てるのがリハビリテーション専門医の仕事です。さらに理学療法士や作業療法士が実際の訓練を行い、患者一人ひとりに最適な方法を提案します。

最新の治療法と先進的アプローチ

医学の進歩により、脳梗塞後遺症の回復に向けた新たな可能性も広がってきています。

再生医療と脳機能回復

最近注目されているのが再生医療です。幹細胞を使って損傷した脳神経の再生を目指す治療が、国内外で進められています。現在は研究段階のものが多いですが、将来的な実用化が期待されています。

薬物療法の新展開

血流改善や神経保護を目的とした新しい薬の開発も進んでいます。また、抗うつ薬や睡眠導入剤を併用して、精神的ストレスの軽減を図るケースも増えています。

生活への影響と日常の工夫

後遺症は日常生活に多大な影響を与えるため、生活全体を見直す必要があります。

食事・運動・睡眠の改善策

-

減塩・低脂肪の食事で再発防止

-

軽いウォーキングやストレッチの習慣化

-

睡眠時間の確保と睡眠環境の改善

家族のサポートと社会復帰支援

家族は精神的・肉体的な負担も大きいですが、介護保険制度や地域包括支援センターのサポートを活用すれば、負担を軽減することができます。社会復帰のための就労支援や作業所も存在します。

後遺症を予防するためにできること

脳梗塞の再発や後遺症の悪化を防ぐには、日々の生活習慣を見直すことが極めて重要です。

再発予防の生活習慣

以下のような生活習慣の改善が、後遺症の悪化や再発の予防につながります:

-

血圧・血糖の管理:高血圧や糖尿病は最大のリスク要因

-

禁煙・節酒:タバコとアルコールは血管を傷つける

-

定期的な運動:無理のない範囲での有酸素運動

-

バランスの取れた食生活:塩分・脂肪を控えめにし、野菜中心の食事

定期的な通院と健康管理

症状が安定していても、定期的な通院と血液検査・脳画像診断を行うことで、早期の変化を察知できます。**内服薬(抗血小板薬など)**の継続も非常に重要です。

実際の体験談と回復事例

多くの患者が脳梗塞の後遺症を乗り越え、社会復帰を果たしています。ここでは、実際の体験談を2つご紹介します。

60代男性の回復ストーリー

東京都在住の60代男性Aさんは、脳梗塞により左半身麻痺となりました。発症後すぐに病院で治療を受け、回復期リハビリ病棟で3ヶ月間の集中的な訓練を実施。退院後も訪問リハビリと自主トレーニングを継続した結果、現在は杖を使いながらも自立した生活が送れるようになりました。

家族によるサポート体験

70代女性Bさんのご家族は、発症直後から介護保険を活用し、住宅改修・福祉用具のレンタルなどを通じて生活環境を整備しました。定期的な家族会議と支援センターのアドバイスをもとに、本人の希望を尊重した支援を実現。本人の精神状態も安定し、笑顔を取り戻すまでになったそうです。

公的支援制度と利用できるサービス

脳梗塞後遺症のある方は、さまざまな公的制度や支援サービスを活用することができます。

介護保険・障害者手帳の活用

-

介護保険制度:要介護認定を受けることで、訪問介護・通所リハビリなどのサービスが利用可能になります。

-

身体障害者手帳:交付されると医療費助成・公共交通機関の割引・福祉用具の購入支援などが受けられます。

福祉サービスと相談窓口

-

地域包括支援センター:高齢者やその家族の生活を支える総合窓口です。

-

相談支援専門員:サービス利用計画の作成や行政との調整を行います。

-

就労継続支援:障害を持つ人が働き続けるための制度もあります。

公的支援を受けるには、主治医の診断書や各種申請書類の準備が必要となるため、早めに相談することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳梗塞の後遺症は治るのでしょうか?

完全に治るケースもありますが、多くは回復までに時間がかかるか、ある程度の機能障害が残ります。早期のリハビリが回復のカギです。

Q2. リハビリはいつまで続けるべきですか?

症状の改善や維持が期待できる限り、長期的に続けることが推奨されます。医師と相談して定期的な見直しを行いましょう。

Q3. 脳梗塞の再発を防ぐには?

再発を防ぐには、生活習慣の見直しと内服薬の継続が重要です。特に高血圧や不整脈のコントロールが大切です。

Q4. 脳梗塞後のうつ症状にはどう対処すべき?

精神科医や心理士のサポート、適切な薬物治療、そして家族の理解が不可欠です。孤立させない環境作りが大切です。

Q5. 高齢者でも回復は望めますか?

年齢に関わらず、個々の体力や意欲に応じた適切なリハビリで回復が可能です。周囲の支援体制も重要です。

Q6. 自宅でできるリハビリ法はありますか?

はい、ストレッチや軽い筋トレ、発声練習、歩行訓練などが推奨されます。専門家の指導のもと、安全に行いましょう。

まとめ:脳梗塞後遺症と向き合うために大切なこと

脳梗塞による後遺症は誰にでも起こりうる現実です。しかし、適切な医療・リハビリ・生活改善・家族や社会のサポートによって、回復の可能性は大きく広がります。希望を持ち、正しい知識と支援を活用しながら、前向きに日々を過ごすことが何よりも大切です。