脳卒中の原因とは?相談すべきタイミングと専門窓口15

目次

脳卒中の原因とは?相談すべき人とタイミング完全ガイド

脳卒中は突然発症し、命に関わる重大な病気です。しかし、その多くは予防可能であり、正しい知識とタイミングで相談・行動することが、命を守り、後遺症を軽くする大きなカギになります。本記事では、脳卒中の原因を徹底的に解説し、誰に・いつ相談すべきかをわかりやすくお伝えします。

脳卒中とは何か?基本的な理解

脳卒中とは、脳の血管が詰まる(脳梗塞)または破れる(脳出血・くも膜下出血)ことによって、脳細胞が損傷を受ける病気です。発症すると数分以内に命に関わる場合もあり、早期対応が非常に重要とされています。

脳卒中の主な原因とメカニズム

高血圧と動脈硬化の影響

高血圧は、脳卒中の最大のリスク因子とされています。血管に強い圧力がかかり続けることで、血管壁がもろくなり破れやすくなるのです。また、動脈硬化により血管が狭くなれば、血栓ができやすくなり、脳梗塞のリスクが高まります。

不整脈・心房細動との関係

心臓のリズムが乱れる「心房細動」があると、心臓内に血栓ができ、それが脳に飛んで脳の血管を塞ぐ原因となります。心房細動のある高齢者は特に注意が必要です。

糖尿病・脂質異常症のリスク

血糖値が高い状態が続くと血管が傷つきやすくなります。同様に、中性脂肪やLDLコレステロールが高いと、血管内にプラークができて血流を妨げる原因になります。

喫煙・飲酒・ストレスなど生活習慣の関与

喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させます。また、過度の飲酒や慢性的なストレスも血管を傷つけ、動脈硬化を進行させる要因になります。

脳卒中の初期症状に気づくポイント

脳卒中は発症から数分~数時間以内の対応が生死を分けることがあります。そのため、初期症状にすぐ気づけるようにしておくことが非常に重要です。

片側の手足のしびれ・麻痺

もっともよく見られるのが、片側の腕や足が突然動かなくなる、しびれるといった症状です。これは脳の一部に血流が届かなくなっている証拠で、非常に危険なサインです。

言葉が出にくい・呂律が回らない

脳の言語を司る部分に異常が出ると、「言葉が出ない」「言いたいことが伝えられない」「呂律(ろれつ)が回らない」といった症状が見られます。周囲の人がすぐに気づくことも多く、重要な見分けポイントです。

視界の異常・めまい・頭痛

視野が欠けたり、急に激しいめまいを感じたり、今までに経験したことのない激しい頭痛を感じた場合も要注意。とくにくも膜下出血では「バットで殴られたような痛み」と表現される激痛が起こります。

脳卒中を疑ったときの対応方法

すぐに救急車を呼ぶべきタイミング

脳卒中の症状が出たと感じたら、一秒でも早く119番に通報することが重要です。病院到着が早ければ早いほど、t-PAなどの血栓溶解療法が可能になり、後遺症を最小限に抑えられる確率が高くなります。

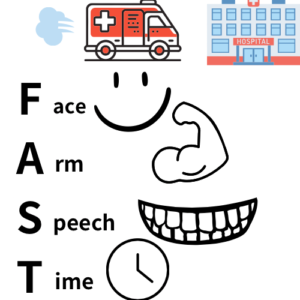

迷ったときは「FAST」チェック

脳卒中の早期発見に役立つチェック方法として有名なのが「FAST」です:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| F(Face) | 顔の片側がゆがんでいないか |

| A(Arms) | 両腕を上げて、片腕が下がらないか |

| S(Speech) | 言葉が不明瞭になっていないか |

| T(Time) | 上記の症状があれば、すぐに救急車! |

相談すべき専門家とは?

脳神経外科医と脳卒中専門医

発症初期や治療段階では、脳神経外科や脳卒中専門医の診断が不可欠です。画像診断(MRIやCT)に基づいた治療方針の決定、血栓除去手術などを行います。

かかりつけ医や内科医への相談

日常的な体調変化や違和感があるときは、まずかかりつけ医に相談することも重要です。高血圧や糖尿病などのリスク要因がある場合は、定期的な血圧・血糖コントロールも含めて診てもらいましょう。

薬剤師・リハビリ専門職の役割

退院後の再発予防には、薬剤師による服薬指導や、理学療法士・作業療法士によるリハビリが欠かせません。適切な相談により、生活の質を維持できます。

相談するベストなタイミング

症状が出た直後(超急性期)

脳卒中の疑いがある場合は、1分1秒を争う緊急性があります。症状が軽く見えても、直ちに医療機関へ連絡してください。

発症後の生活再建期

入院治療が終了した後、リハビリや生活支援に関する相談が必要です。退院前に医療ソーシャルワーカーや地域包括支援センターに相談しておくと安心です。

再発予防のための定期的な相談

脳卒中は再発リスクが非常に高い病気です。退院後も、3か月・6か月・1年ごとの定期受診を欠かさず、専門家のフォローアップを受けましょう。

家族や周囲ができるサポートとは?

医療機関同行とメモ取りの重要性

患者本人はうまく症状を説明できない場合があります。家族が一緒に医療機関へ同行し、経過や症状を記録して伝えることが大切です。

精神的なサポートと励ましの言葉

脳卒中後は気持ちが沈みがちになります。家族や周囲の人が前向きな声かけや日常的なサポートをすることが、回復の大きな支えとなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳卒中の前兆はどんな症状ですか?

A. 一時的な手足のしびれ、言葉が出にくい、めまいなど。すぐに医師へ相談を。

Q2. 何歳からリスクが高まりますか?

A. 40歳以降で徐々にリスクが上がり、60歳以上で急増します。

Q3. 高血圧の治療をしていれば安心ですか?

A. 治療していても不十分な場合はリスクがあります。数値と服薬管理が重要です。

Q4. 家族が脳卒中を経験したら自分も危険ですか?

A. 遺伝的な要因もありえます。予防のために生活習慣改善が必要です。

Q5. 市販薬で予防できますか?

A. 医師の指導なしに薬を使うのは危険です。必ず医療機関で相談を。

Q6. 専門の相談窓口はありますか?

A. 日本脳卒中協会や地域の保健所、病院の相談窓口があります。

まとめ:早めの相談が命を守るカギ

脳卒中は「突然襲ってくる病気」ですが、実は日々の体調変化や生活習慣の中に小さなサインが潜んでいます。少しでも異変を感じたら、迷わず相談してください。適切なタイミングでの行動が、命を守り、未来を変える力になります。