【脳卒中の分類について】〜脳梗塞との違いは〜

目次

【脳卒中の分類について】

1. 脳梗塞(Ischemic Stroke)

概要: 脳の血管が詰まることで、脳組織への血流が阻害されるタイプ。

発症頻度: 脳卒中全体の約70%を占める。

主なタイプ

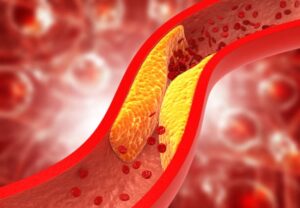

- アテローム血栓性脳梗塞

- 原因: 動脈硬化により大血管が狭窄または閉塞。

- リスク因子: 高血圧、糖尿病、脂質異常症。

- 心原性脳塞栓症

- 原因: 心房細動などによる血栓が脳血管に流入。

- 特徴: 突然発症し、重症化しやすい。

- ラクナ梗塞

- 原因: 細い穿通枝動脈の閉塞(高血圧が主な原因)。

- 特徴: 比較的小規模の梗塞。

2. 脳出血(Intracerebral Hemorrhage)

概要: 脳内の血管が破れて出血するタイプ。

発症頻度: 約20%。

主な原因

- 高血圧による小動脈の破綻(最も多い原因)。

- アミロイドアンギオパチー(高齢者に多い)。

- 外傷や血液凝固異常。

好発部位

- 被殻

- 視床

- 小脳

- 脳幹

3. くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage)

概要: 脳を覆うくも膜と軟膜の間に出血が起こるタイプ。

発症頻度: 約5%。

主な原因

- 脳動脈瘤の破裂(最も多い原因)。

- 動静脈奇形(AVM)。

- 外傷。

特徴

- 突然の激しい頭痛が主症状。

- 高い死亡率と後遺症のリスク。

診断・評価

- 画像診断

- CT: 急性期の出血評価に有用。

- MRI: 梗塞部位や時間経過の詳細評価に有用。

- 血管撮影

- 脳血管の異常や動脈瘤の確認。

- 血液検査

- 脂質異常症や糖尿病の評価。

脳卒中の危険因子

- 非修正可能因子: 年齢、性別、遺伝的要因。

- 修正可能因子: 高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、心房細動。

治療とリハビリ

- 急性期治療

- 脳梗塞: 血栓溶解療法(t-PA)、血管内治療。

- 脳出血: 血圧管理、場合によっては手術。

- くも膜下出血: 動脈瘤のクリッピングやコイル塞栓術。

- リハビリテーション

- 早期から開始することで機能回復を促進。

- 運動療法、作業療法、言語療法が中心。

【脳卒中と脳梗塞の違いについて】

脳卒中とは?

- 定義:

脳の血管障害による急性発症の神経症状を総称した言葉です。

日本語では「脳血管障害」とも呼ばれ、以下の3つの疾患が含まれます。- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

- 特徴:

脳卒中は病態全体を指す広い概念であり、原因(梗塞か出血か)や病態の違いは問わない言葉です。

脳梗塞とは?

- 定義:

脳卒中の一種で、脳の血管が詰まり血流が遮断されることで、脳細胞が酸素や栄養不足に陥り壊死する状態を指します。

脳卒中全体の約70%を占める、最も一般的なタイプです。 - 分類:

脳梗塞には以下のようなタイプがあります。- アテローム血栓性脳梗塞

- 心原性脳塞栓症

- ラクナ梗塞

脳卒中と脳梗塞の違い

| 比較項目 | 脳卒中 | 脳梗塞 |

|---|---|---|

| 意味 | 脳血管障害全体を指す広い概念 | 脳卒中の一種。血管の詰まりが原因。 |

| 種類 | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を含む | 脳卒中の中で「梗塞」に限定される。 |

| 原因 | 出血・詰まり・その他多岐にわたる | 主に血栓や動脈硬化による血管の閉塞。 |

| 頻度 | 脳卒中全体 | 脳卒中の約70%を占める。 |

| 治療方法 | 病態により異なる(t-PA、手術など) | 血栓溶解療法や抗血小板薬が中心。 |

要点

- 脳卒中は**「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」**を含む大きなカテゴリ。

- 脳梗塞は、その中の1つの病態(血管の詰まりによるもの)。

- 脳卒中が発生した場合、初期診断で「脳梗塞なのか」「脳出血なのか」を明確にすることが重要です。

- 脳卒中全体のリスク因子(高血圧、糖尿病など)は共通していますが、治療は病態によって異なります。